近年、世界的に注目を集めている「人工光合成」。人工光合成は、太陽光や二酸化炭素といった地球上にすでに存在するものから化学製品原料を生み出す最先端技術です。この記事では、人工光合成の仕組みや現状、実用化に向けての課題などを紹介します。

目次

人工光合成とは?わかりやすく解説

人工光合成とは、植物が行う光合成を人工的に行う技術で、現在基礎研究の段階にあります。

では、人工的に太陽光と二酸化炭素から酸素や水素、有機化学品を作りだす仕組みとは一体どのようなものなのでしょうか。次で確認しましょう。

人工光合成の仕組み

人工光合成について紹介する前に、まず植物の光合成についておさらいをしましょう。

そもそも光合成とは

光合成とは光エネルギーを化学エネルギーに変換して、有機物質を作り出す反応過程です。

植物の光合成の仕組みは、大きく2つのプロセスに分けることができます。1つ目が、葉緑体で水を光分解し、酸素と水素イオン・電子を生み出すプロセス。2つ目が、二酸化炭素と水からデンプンなどの有機化合物を生成するプロセスです。この2つのプロセスの結果、二酸化炭素を吸収し、酸素を放出しているのです。

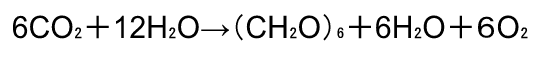

光合成で最終的におこっていることを化学式でまとめると、

となり、光エネルギーを使って二酸化炭素・水から、有機化合物(CH2O※)・水・酸素が作り出されたことがわかります。

人工光合成は水から酸素と水素を生み出し、二酸化炭素と水素から有機化学品を作り出す

この2つのプロセスをまねた人工光合成では、光エネルギーを使って水から酸素と水素を生み出し、二酸化炭素と水素から有機化学品を作り出します。ここで生成される化学品が、植物の光合成で言うデンプンといった有機化合物に当たるのです。生成可能な化学品にはプラスチックの原料となる「オレフィン」や、防腐剤や抗菌剤に使われる「ギ酸※」などが含まれます。

| 植物の光合成 | 人工光合成 | |

|---|---|---|

| 必要なもの | ・太陽光(光エネルギー) ・水 ・二酸化炭素 | ・太陽光(光エネルギー) ・水 ・二酸化炭素 |

| 2つの主なプロセス | 1.光と水を使って、酸素と水素・電子を生み出す 2.二酸化炭素と水からデンプンといった有機物を生成する | 1.水に光を当て、酸素と水素に分解する 2.二酸化炭素から有機化学品を生成する |

| 最終的に生み出されるもの | 酸素と有機物 | 酸素と有機化学品 |

光触媒が重要な役割を果たす

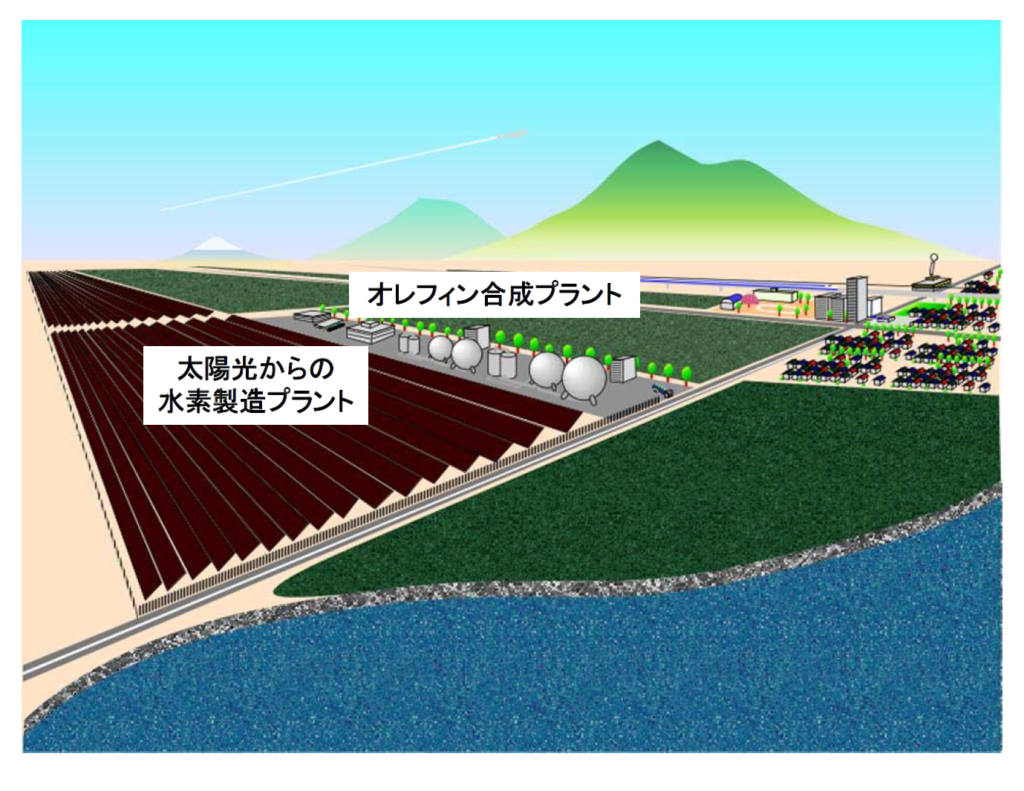

人工光合成が実用化すれば、下の図のように太陽光から水素を製造するプラントと、水素と二酸化炭素から化学品を生み出す2つのエリアが用意されることになります。

水を水素と酸素に分解する段階では、「光触媒(ひかりしょくばい)※」と呼ばれる物質が重要な役割を担います。光触媒は、光が当たることで触媒として働き、電気を使わずに水を水素と酸素に分解します。

その後に重要とされる点が、どれだけの効率で水素を分離し取り出せるのかです。この効率のことを「エネルギー変換効率」と呼び、植物の光合成が1%前後である一方で、人工光合成は10%を目標としています。エネルギー変換効率はただ光触媒の面積を大きくするだけでは達成できず、素材や技術開発で改善していく必要があります。

最後に、取り出した水素を工場などから排出された二酸化炭素と合わせ、化学品を生み出します。この2つのステップが成功することで、人工光合成が実現するのです。

半人工光合成もある

上で紹介した人工光合成とは別に、「半人工光合成」と呼ばれる技術があります。

半人工光合成では、前の章で紹介した人工の光触媒の代わりに、シアノバクテリアを用います。シアノバクテリア※は光合成を行う細菌で、シアノバクテリアが光合成で生み出したエネルギーを搾取して人工光合成に活用するのです。

半人工光合成では、

- エネルギー源:太陽光

- 原料:水

- 産物:水素・酸素

- 方法:海面に設備を浮かせ、大規模生産する

ことで、将来的に世界の化石燃料の代替エネルギーとして水素を生成する研究が行われています。

しかし、半人工光合成では、生まれるエネルギーが小さく、現段階では光触媒を利用する人工光合成の方が効果的だと言われています。

それでは、水素を太陽光から生み出し有機化学品を作ることによるメリットはなんでしょうか。次の章で見ていきましょう。

人工光合成のメリット

人工光合成は、

- CO2削減

- 食糧危機対策

- エネルギー問題の解消

につながります。人工光合成が実現すれば、現在私たちが直面している環境・社会問題を一気に解決できる可能性があるのです。

CO2削減

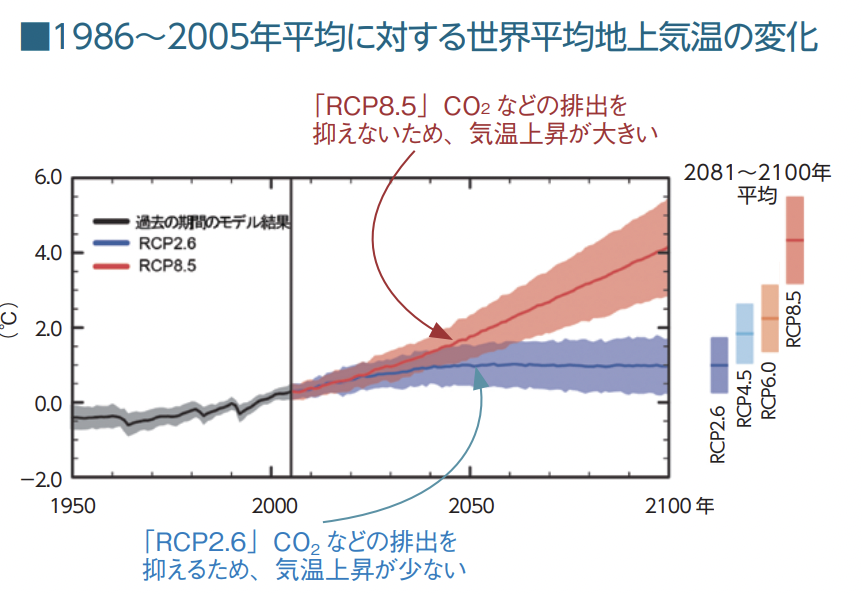

現在の地球は、地球温暖化に直面しています。環境省は、このまま地球温暖化が進行すれば、2100年までに平均気温が最大で4.8度まで上昇すると予想しています。この地球温暖化を引き起こしている主な原因が、私たち人類の活動から発生する二酸化炭素です。

人工光合成は、植物の光合成と同様に、二酸化炭素を積極的に活用する技術です。そのため、人工光合成が実現すれば、必然的に排出される二酸化炭素を削減することが可能になります。日本は「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」という目標を定めており、人工光合成はこの目標達成に貢献する技術のひとつとして注目されています。

食糧危機対策

貧困や自然災害などの影響により、世界には充分な食糧を手にできず苦しむ人々がいます。WFP国連世界食糧計画(国連WFP)によると、2021年の飢餓人口は最大8億2,800万人に上ります。この数字は世界の人口の9.8%を占め、前年と比較し4,600万人増加しています。

人口が増加する中で、食糧生産のために爆発的に耕地面積を増やすことは現実的ではありません。これらの問題を解決する一つの手段として注目されているのが、人工光合成です。

人工光合成では微生物の培養やバイオマス・タンパク質の処理が可能です。この効率は一般的な作物を農業生産した場合より、土地面積あたりタンパク質では10倍以上、カロリーでは2倍以上と予想されています。

人工光合成で糖や炭水化物、タンパク質を生み出すことができれば、これらの食糧問題を解決できる可能性があります。

エネルギー問題の解消につながる

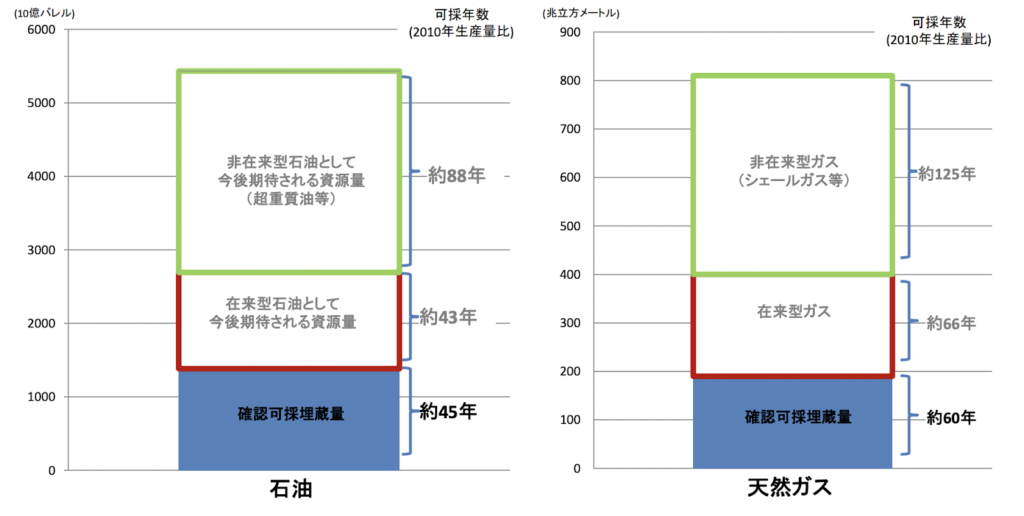

私たちの生活に欠かせないエネルギーの多くは、石油や天然ガスなどの資源から生まれています。しかし、これらの資源には限りがあり、環境省は石油の可採年数(今後採掘が可能と予想される期間)はわずか45年、天然ガスは60年だと指摘しています。

特に日本は、化石資源の9割以上を輸入に依存しています。このような背景の中で、人工光合成が実現すれば、電力を使わずに水素エネルギーを太陽光と水から生み出せるようになり、最終的に石油や天然ガスの代替となることができます。また、メタノールといった燃料となる化合物を生成することができるので、化石資源を使わずに自動車に利用することも可能になります。

他にも、今まで石油から作られていたプラスチックを始めとする化学製品の原料となるオレフィンが、水素と二酸化炭素を原料に生成することが可能です。人工光合成から生み出せる水素は、化石資源に依存せずに製造業を行う原料としても注目を集めているのです。

人工光合成のデメリット

一見理想的に思える人工光合成ですが、実用化にはまだ多くの課題があります。次に、人工光合成のデメリットについて詳しく見ていきましょう。

エネルギー変換効率が低い

人工光合成は、太陽光エネルギーを使って水や二酸化炭素から水素や有機化合物を生成する技術ですが、現時点ではそのエネルギー変換効率が非常に低いという課題があります。自然界の植物の光合成でも変換効率は3~6%程度とされていますが、人工光合成ではそれ以下のケースも少なくありません。

太陽光を効率よく吸収・利用し、化学反応へと変換するには、優れた光触媒や電極材料の開発が不可欠です。効率が低いと、装置を大規模化しない限り十分な出力が得られず、エネルギー源としての実用性に欠けてしまいます。そのため、効率向上は人工光合成の研究開発において最重要のテーマの一つです。

装置の製造や運用コストが高い

人工光合成を実現するためには、高性能な光触媒や反応容器、制御装置などの先進的な技術が必要です。これらの材料や機器はまだ大量生産に向けたコスト削減が進んでおらず、現状では研究開発用の装置でもかなりの費用がかかります。

また、反応を安定的に進行させるためには、温度や光量、水・CO₂供給の管理なども厳密に行う必要があり、その運用コストも小さくありません。結果として、従来のエネルギー源や他の再生可能エネルギー技術と比べて、コスト競争力が劣ってしまいます。

商業化を進めるには、安価で安定した材料の開発や、大規模プラントでの運用に適したシステム構築が求められます。

長期的な運転の安定性に課題がある

人工光合成の技術は、反応を長期間にわたって安定して行えるかどうかという点でも課題があります。特に光触媒や電極などの材料は、紫外線や酸化還元反応により徐々に劣化する可能性があり、装置の寿命や保守頻度に大きく影響します。

もし頻繁な部品交換やメンテナンスが必要であれば、実用化後の運用コストが増大し、導入のハードルが高まります。また、気象条件や日照時間などの環境要因によって反応の効率が大きく変動する点も、安定運転の妨げとなります。

これらの要因を克服するためには、耐久性の高い素材の開発や、環境変化に強い制御システムの導入が欠かせません。信頼性の確保は、商業化に向けた重要なステップです。

人工光合成の現在の立ち位置

理想的なシステムで多くのメリットをもたらす人工光合成ですが、自然界の光合成を完全に模倣する段階には達していません。ここでは、人工光合成の技術は現在どこまで進んでいるのかを、世界の現状と日本の現状に分けて紹介します。

世界の現状

まず海外では、アメリカの研究者らが1995年に人工光合成の仕組みについて考案したことで、研究が実施されるようになりました。

2010年には、オバマ大統領が「アメリカはクリーンエネルギーに投資をします。その中でも、太陽光と水で自動車燃料を生成する技術を開発していきます。」と述べたことで注目を集めました。その後アメリカのエネルギー省は人工光合成ジョイントセンターJCAを設立し、植物の光合成の10倍の効率で人工光合成を実現することを目指し研究に取り組んできました。

そして2020年には、人工光合成研究に1億ドルが投資されました。投資額から見ても、人工光合成が期待を集めていることが良く分かります。

また、フィンランドではラッペーンランタ大学(LUT)とVTT技術研究センターが、電気と二酸化炭素からタンパク質を生成することに成功しました。このタンパク質は私たち人間の食品や動物飼料としても活用することが可能です。

現段階では1グラムのタンパク質を生産するのに2週間ほどかかりますが、この過程を効率化し大量にタンパク質を作ることができれば、世界の食糧危機の解決に大きく貢献することができるでしょう。

他にも中国や韓国、欧州で人工光合成を実現するための研究が盛んに行われています。

日本の現状

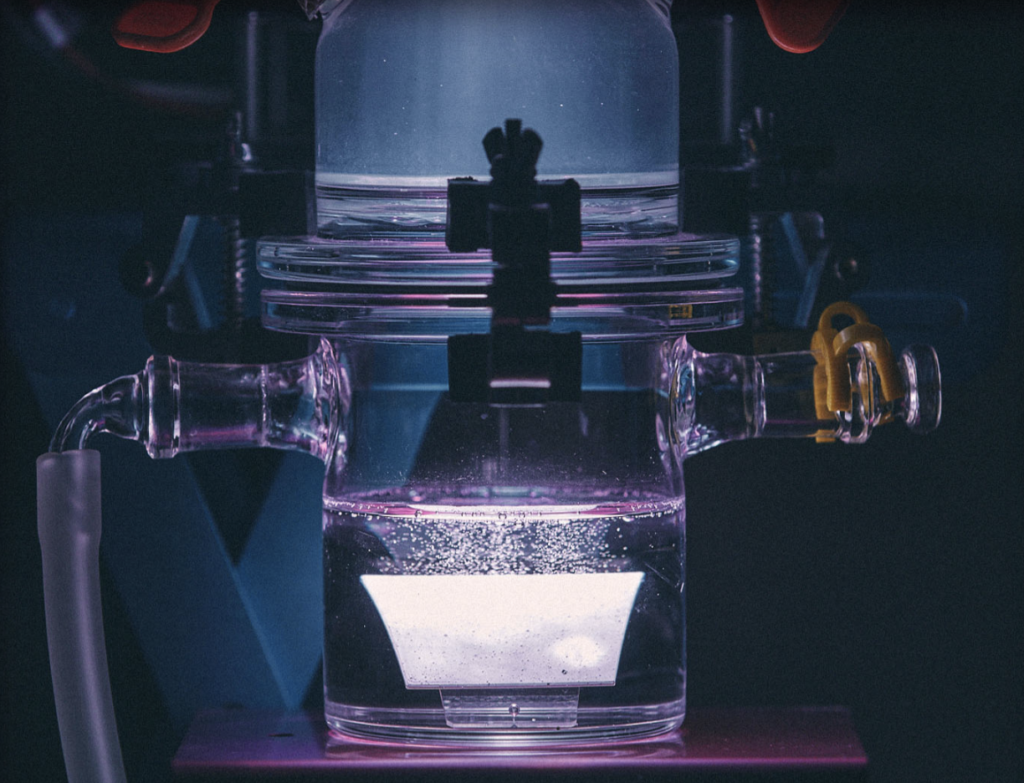

実は世界で初めて「太陽光」「水」「二酸化炭素」のみを利用し、有機物を作り出すことに成功したのは、日本の「豊田中央研究所」です。最終的な人工光合成の目的は化学エネルギーを生み出すことですが、豊田中央研究所が開発した装置では、太陽光エネルギーからギ酸を生み出すというプロセスを実現しました。

この人工光合成実現につながる開発以来、日本では国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と人工光合成化学プロセス技術研究組合(ARPChem)が共同でさらなる研究を進めています。

低コストで効率的に人工光合成を実現するためには、大きな太陽エネルギー変換効率を実現する必要があります。日本国内で、2016年度には、植物の光合成の約10倍となる変換効率3.0%、さらに2017年度には3.7%まで向上させることに成功しました。さらに、2021年に最終的な従来の目標とされていた変換効率10%をトヨタ自動車が達成するなど、日本は人工光合成の研究に大きく貢献しています。

これらの人工光合成の現状を踏まえた上で、次の章では社会実装に向けた課題を見ていきましょう。

社会での実用化に向けた人工光合成の課題・問題点

人工光合成が実用化に至っていない理由に、大きく以下の4つの課題があることが挙げられます。

- 莫大な費用がかかる

- 材料の耐久性

- 安全性への配慮

- 土地問題

1つずつ詳しく見ていきましょう。

莫大な費用がかかる

人工光合成によるエネルギーの産出は、未だに研究段階にあるため、化石燃料と比較すると費用面で負担が大きくなります。世界人口が必要とするエネルギーや食糧を生み出すためには、大量生産も必要となるため、低コスト化が求められます。

材料の耐久性

人工光合成の仕組みで解説したように、人工光合成を行う際には、光触媒を使用します。この光触媒は、何度も使うことで腐食し、劣化していきます。そのため、耐久性の高い材料を準備する必要があり、現段階で人工光合成を行う際の課題となっています。

安全性への配慮

太陽光と二酸化炭素、水という比較的安全に見える材料で実践できる人工光合成ですが、実装化に向けては安全性への配慮も求められます。水を酸素と水素に分解した際に発生する混合ガスは、静電気などの影響で爆発を起こす可能性があります。そのため、政府や企業が研究を行う段階では、安全システムを導入する必要があります。

土地問題

人工光合成が実装化すれば、太陽光を集めるためにプラントを設置することになるでしょう。プラント設置をするために広大な土地を有したり、森林伐採を行えば、環境破壊や自然災害に繋がり本末転倒です。

活用化が進んでいく段階で、環境への最新の注意が必要になります。

人工光合成の研究に取り組む日本企業

続いては、人工光合成の研究に取り組む企業を紹介します。

「三菱ケミカル株式会社」や「トヨタ自動車」「パナソニック」は、プロジェクトチームを結成し、人工光合成の社会実装に向けて研究を進めています。

三菱ケミカル株式会社

三菱ケミカル株式会社は、2012年に設立された「人工光合成化学プロセス技術研究組合」の一員として、二酸化炭素からプラスチックを製造するための技術の開発に取り組んでいます。具体的には、以下の2つに焦点をあてています。

- 太陽光を用いて安価な製造コストで水素を製造する技術の確立

- 製造した水素と二酸化炭素を原料とし、メタノールとオレフィンを製造する

これらの技術が確立すれば、石油資源を消費せずに工場から排出される二酸化炭素を使ってプラスチックを製造できるようになります。

トヨタ自動車

トヨタ自動車は、2000年から人工光合成の研究をスタートさせました。主に太陽光エネルギーと水、二酸化炭素を再資源化するシステムの実現に注力を注いできました。

トヨタ自動車は、太陽光を変換する変換効率の元々の目標10%を2021年に達成。この数値は世界最高峰で、社会実装に向けて大きく期待が高まった瞬間でした。必要な水素や二酸化炭素を電極全面に途切れることなく供給し、化合物の生成を促進する工夫を施したことで、効率を高めることができたのです。

開発された構造は、より大規模に実施することも可能と言われています。将来的には工場から排出される二酸化炭素を活用することを目標に研究が続けられており、実用化に向けて耐久性の向上や低コスト化を目指しています。

パナソニック

人工光合成の研究を行ってきたパナソニックは、2013年に東京で開催された「エコプロダクツ2013」で、研究成果を一般公開しました。従来の人工光合成によって生成される有機物は主にギ酸だった一方で、パナソニックの研究では、触媒の材料を変えてメタンを生成することに成功した点が特徴的です。

また、パナソニックによる発表では、窒化ガリウムとインジウムという無機材料だけで人工光合成を実現できた点で注目を集めました。従来の人工光合成では、触媒部には有機物を使った金属錯体を用いられることが主流でしたが、無機材料だけを利用することで、太陽光に素早く追随できる反応速度を実現することができるようになりました。

「人工光合成ハウス」への取り組み

次に、人工光合成が私たちの生活の中で使われるとどのようになるのかを紹介します。

ここでは、飯田グループホールディングス株式会社が取り組んでいる「人工光合成ハウス」を例に見ていきましょう。

人工光合成ハウスのアイディアとしては、二酸化炭素からギ酸や水素を生成し、貯蔵できるようにするというものです。この貯蔵されたギ酸や水素は、家庭で使うエネルギーに利用されます。

一見、太陽光発電の仕組みに似ているように見えます。しかし従来の太陽光発電では、昼間に発電した電気を電力の状態で保存するため、充放電ロスがありました。一方で人工光合成技術では、ギ酸をタンクに貯蔵し必要に応じて電力に変換することができるので、ロスがなくなります。

これは、燃料にギ酸を利用した燃料電池システムです。すでに普及が進んでいる「エネファーム」などの家庭用燃料電池は、現状ではガスを燃料に発電・給湯を行いますが、人工光合成により家庭でギ酸などの燃料が生成できれば、外部からのインフラに頼らずに発電・給湯ができるようになります。

この技術が実現すれば、災害時に大規模発電所からの電気が止まっても、家庭で発電することができます。人工光合成ハウスはあくまで一例ですが、人工光合成が実装化すれば、私たちの生活のあらゆる場面で活躍していくでしょう。

人工光合成で作れるもの一覧

| 分類 | 生成物 | 利用例 |

|---|---|---|

| 燃料 | 水素(H₂) | 燃料電池、発電、クリーンエネルギー |

| 燃料 | メタン、メタノール | 発電、暖房、輸送用燃料 |

| 化学品 | 一酸化炭素(CO) | 化学合成の原料、ガス燃料 |

| 化学品 | ギ酸、酢酸などの有機酸 | プラスチックや医薬品の原料 |

| 酸素供給 | 酸素(O₂) | 呼吸用酸素、医療用途、産業用酸素 |

| 炭素固定 | グルコースなどの炭化水素 | バイオマス燃料、食品・医薬品原料 |

人工光合成は、主に「水」と「二酸化炭素」を使って、光エネルギーから有用な物質を生み出す技術です。中でも注目されているのが水素で、CO₂を出さない次世代のクリーン燃料として期待されています。また、メタノールやメタンなどの炭素系燃料を作る研究も進んでおり、従来の化石燃料に代わる代替エネルギーとなる可能性があります。

さらに、化学品の原料となる一酸化炭素や有機酸を人工光合成で生成できれば、製造過程でCO₂を吸収する「カーボンネガティブな化学産業」が実現できます。酸素は副生成物として得られますが、医療や工業用途に転用可能です。将来的には、グルコースのような複雑な有機化合物の合成も視野に入っており、バイオ産業や食品生産分野での応用も期待されています。

人工光合成に関するよくある質問

人工光合成は注目を集めている一方で、仕組みや実用性について疑問を持つ方も多いです。ここでは、よくある質問にわかりやすくお答えします。

人工光合成と植物の光合成はどう違うのか?

植物の光合成は、太陽光・水・二酸化炭素を利用してグルコースなどの有機物を作り、酸素を放出する自然の仕組みです。一方、人工光合成はこの仕組みを人工的に模倣したもので、主に光触媒や電極を用いて、水と二酸化炭素から水素や有機化合物などを生成します。両者は基本的な材料と反応原理が似ていますが、人工光合成では生成物の種類や反応条件を人為的にコントロールできるという違いがあります。

また、人工光合成はより高効率かつ多様な化学品の生産を目指して設計されており、産業利用を前提に開発が進められています。

人工光合成はいつごろ実用化されるの?

人工光合成は現在も研究開発段階にあり、実用化にはもう少し時間がかかると見られています。2030年頃までに一部の用途での商業化を目指すプロジェクトもありますが、大規模な普及には技術的・経済的な課題の解決が必要です。

たとえば、光エネルギーの変換効率向上、装置の長期耐久性確保、コスト低減などが実用化の鍵となります。また、水素社会やカーボンニュートラルの流れに合わせて、政府や企業の支援体制が整えば、より早い段階での社会実装も期待されます。現在は実証実験の段階ですが、技術的ブレイクスルーがあれば加速する可能性もあります。

なぜ人工光合成が注目されているの?

人工光合成が注目される最大の理由は、地球温暖化対策と再生可能エネルギーの拡充に貢献できるからです。二酸化炭素を資源として利用し、水素や有用な化学物質を生成できるため、CO₂排出削減と資源循環の両立が可能になります。

特に、再生可能エネルギー由来の電力と組み合わせれば、完全にクリーンなエネルギー供給が実現できると期待されています。また、限られた土地や気候に左右されない点も強みであり、将来の食糧生産や宇宙開発への応用も視野に入っています。脱炭素社会への転換に向けた技術の一つとして、国際的にも高い関心が寄せられています。

人工光合成はどんな企業が研究・開発しているの?

日本では、トヨタ自動車や三菱ケミカル、パナソニックなどの大手企業が人工光合成の研究に取り組んでいます。トヨタは水素社会の実現を目指して、水から水素を生成する装置の開発を進めており、光触媒の改良にも力を入れています。

三菱ケミカルはCO₂から有機化学品を製造するシステムの開発を進めており、グリーン化学分野での応用を目指しています。また、大学や研究機関との共同研究も盛んで、産学連携による技術革新が進んでいます。海外でも、アメリカや欧州、中国などで多くの研究が進行中で、国際競争も激化しています。

人工光合成で作った水素や燃料は本当に環境に優しいの?

人工光合成で生成された水素や化学燃料は、理論上は非常に環境に優しいとされています。原料が水と二酸化炭素であり、生成過程で新たなCO₂を排出しないため、カーボンニュートラルの実現に寄与できます。

ただし、使用するエネルギー源が化石燃料に依存している場合は、全体としてのCO₂削減効果は限定的になります。したがって、再生可能エネルギーと組み合わせて活用することが重要です。また、製造装置の素材や生産過程の環境負荷についても考慮が必要であり、LCA(ライフサイクルアセスメント)による評価が求められます。

最終的には「どう使うか」が環境性を左右します。

人工光合成とSDGsの関係

最後に、人工光合成の社会実装とSDGsの関係について確認しましょう。

SDGsは、2015年に国連で採択された国際的な目標です。持続可能な社会の実現に向けて、「社会」「経済」「環境」に関する課題の解決を目指しており、具体的に17の目標と169のターゲットが掲げられています。

人工光合成のメリットとして、CO2削減、食糧問題の解決、エネルギー問題の解消が挙げられました。これらはSDGsでも重要なキーワードとなり、様々な目標の達成に貢献します。ここでは特に関係する3つの目標について紹介します。

【関連記事】SDGsとは|1〜17の目標一覧と意味や達成状況、世界・日本の取り組み事例を紹介

特に目標2/7/13と関係する

人工光合成が社会実装されることにより、目標2「飢餓をゼロに」、7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」、13「気候変動に具体的な対策を」の達成に貢献します。

目標2は、文字通り飢餓をなくすことを目指した内容ですが、ただ空腹が満たされれば良いというわけではなく、十分な栄養を摂取できるようにしなければなりません。人口が増える中で、急激に食糧の生産を増やすことはなかなか難しいため、人工光合成によって糖や炭水化物、タンパク質が生成できるようになれば、効率的に栄養を摂取できるようになるでしょう。

目標7は、地球に負荷がかからない発電方法で、多くの人が電気を使えるようにすることを目指しています。人工光合成は、電力を使わずに水素エネルギーを生み出せ、最終的には石油や天然ガスの代替となる可能性があることを説明しました。これは、目標7が目指している内容と合致します。

目標13は、地球温暖化によって引き起こされる気候変動に対して、具体的な対策を講じることを掲げています。17個の目標のほとんどに気候変動に関して触れられていますが、その中でもより具体的な取り組みが求められるのが目標13です。

人工光合成は、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を積極的に活用する技術であるため、目標13の達成に貢献できると言えるでしょう。

まとめ

私たちが暮らす地球には、地球温暖化や資源の枯渇など、解決していかなくてはならない課題が溢れています。特に二酸化炭素排出量の削減やエネルギー資源の確保は、地球規模の大きな課題です。人工光合成が実装し、二酸化炭素を積極的に原料として利用できれば、循環型社会の実現が期待できるでしょう。

一方で、人工光合成の実装化には、光触媒の耐久性の向上や低コスト化への注力が求められます。人類の夢のような技術に見えますが、日本政府・企業を中心に急速に進んでいる成果を見ると、二酸化炭素から化学品やグリーン水素を生み出せる未来もそう遠くないかもしれません。

<参考文献>

PANS『Photovoltaic-driven microbial protein production can use land and sunlight more efficiently than conventional crops』(2021年6月)

新技術説明会|開催予定・実績>2022年度開催

Annual Energy Outlook 2020with projections to 2050|U.S. Energy Information Administration Office of Energy Analysis|U.S. Department of Energy Washington, DC 20585

未来コトハジメ「見た目は同じでも“今”とは別物に 活発化する未来の食材探求」

経済産業省 資源エネルギー庁「太陽とCO2で化学品をつくる『人工光合成』、今どこまで進んでる?」

三菱ケミカル株式会社「人工光合成型化学原料製造事業化開発」がNEDO グリーンイノベーション基金事業で採択 ~人工光合成によるカーボンニュートラル実現に貢献~

TOYOTA CENTRAL R&D LABS「実用サイズの人工光合成で植物の太陽光変換効率を超える」加藤 直彦

朝日新聞デジタル「人工光合成また進化、世界最高水準から8カ月 トヨタ系、開発を加速」

LuckyOceanの世界「自然の光合成を超える人工光合成は可能だろうか。CO2を資源とする技術に期待したい。」

パナソニックホールディングス株式会社「パナソニックの『人工光合成システム』メタン生成した実験装置を初公開~エコプロ2013で大注目の未来を拓く環境技術!」

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!