18歳未満の子どもが結婚を強制させられる「児童婚」が世界で問題になっています。子どもの人権侵害、権利剥奪に加え、生命の危険や虐待にもつながるなど、子どもの生涯にわたって悪影響を及ぼします。

問題の根底には、開発途上国における貧困や教育意識の欠如だけでなく、ジェンダー不平等という女性の人権に対する軽視があります。

世界の児童婚の現状をはじめ、児童婚が起きる背景や影響、児童婚をなくす重要な概念「エンパワーメント」を解説していきます。

目次

児童婚とは?

児童婚とは、18歳未満の子どもが結婚または同意なしに結婚を強制されることを指します。

児童婚の定義

国や地域によって法的な定義は異なりますが、国際連合児童基金(UNICEF)および世界保健機関(WHO)では、婚姻関係を結ぶ男女のいずれかが18歳未満である場合を児童婚としており、女の子が児童婚の対象となるケースが圧倒的に多いのが現状です。

次に、具体的な事例を1つ紹介します。

児童婚の実情

児童婚の各国の実情についてご紹介します。

マリ共和国(西アフリカ)

マリ共和国では、経済的な困難や伝統的な社会慣習が複雑に絡み合い、多くの少女が18歳未満で結婚を余儀なくされています。特に農村部では、家族の経済負担を軽減するため、少女を早期に結婚させる風習が根強く残っています。

また、教育の普及率の低さや女性の権利に対する認識不足も、児童婚の解消を困難にしています。結婚によって少女たちは学校を中退し、家事や子育てに従事することが多く、貧困の連鎖から抜け出しにくくなります。

一部ではNGOなどによる啓発活動や女児教育の推進が行われていますが、根本的な社会構造の変革が求められています。

西アフリカにあるマリ共和国に生まれたアミナタさんは14歳のとき、親戚に連れられ見知らぬ男性と結婚させられました。そして学校を退学し、嫁ぎ先で家事に追われるなか妊娠・出産しました。

その中でアミナタさんは、生活が苦しく村を逃げ出し、家事使用人として働き始めます。朝から晩まで働きどおしで辛い日々を送りますが、暴力をふるわれたり賃金を払ってもらえなかったりすることはなく、恵まれている方だといいます。(参考:わたしは13歳、学校に行けずに花嫁になる。: 未来をうばわれる2億人の女の子たち(久保田 恭代ほか))

ネパール

ネパールでも児童婚は深刻な社会問題です。特に山間部や地方では、貧困や伝統的な慣習、ダウリ(持参金)文化が児童婚を推進しています。

多くの家庭は、経済的理由や「名誉」の維持のため、少女たちを早期に結婚させることを選択します。その結果、若年での妊娠や健康被害、教育機会の喪失といった弊害が生じています。

また、男の子が児童婚するケースも見られ、ジェンダーに関わらず将来の選択肢が狭まる現状です。国際機関や現地NGOが教育支援や意識啓発を進めていますが、根強い文化的背景の改革にはなお課題が残っています。

インド

インドは世界でも児童婚の件数が非常に多い国の一つです。法律では18歳未満の結婚は禁止されていますが、貧困や教育へのアクセス不足、保守的な社会慣習が障壁となり、特に農村部や一部の州で児童婚が今なお頻発しています。

家族の経済的負担を軽減するためや、「適齢期」を逃さないという風潮から、少女だけでなく一部の男の子も早期に結婚させられます。

早すぎる結婚は、教育機会の喪失や健康リスクを伴い、社会全体の発展も妨げる要因となっています。政府やNPOがさまざまな法的・社会的対策を講じていますが、その実効性には課題も残されています。

世界の児童婚の現状

児童婚に関する最新の統計によると、世界では、約6億4,000万人の女性が18歳未満で結婚していると報告されています。10歳から14歳の女性が結婚するケースが最も多く、1年あたり1,200万人の女の子が18歳未満で結婚していることになります。(参考:Is an End to Child Marriage within Reach?)

児童婚が多い国ランキング

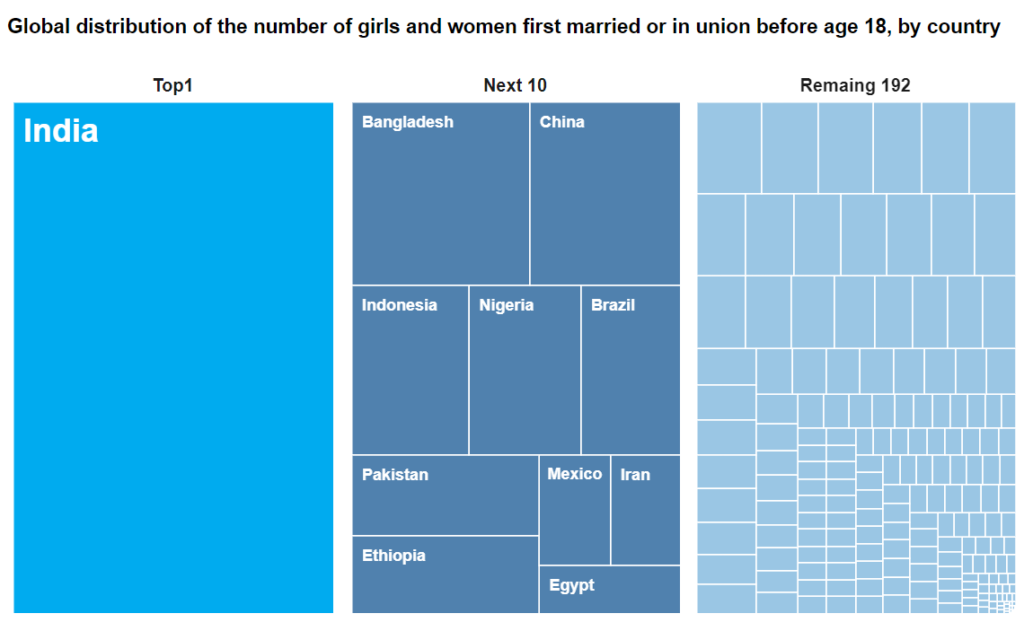

以下は、児童婚が発生している地域をまとめたグラフです。

児童婚の半数近くが南アジア(45%)に集中しています。次にサハラ以南のアフリカ(20%)、東アジアと太平洋(15%)、ラテンアメリカとカリブ海地域(9%)となっています。具体的な国別のランキングにすると以下のとおりです。

1位:インド

2位:バングラデシュ

3位:中国

4位:インドネシア

5位:ナイジェリア

6位:ブラジル

7位:パキスタン

8位:エチオピア

9位:メキシコ

10位:イラン

インドだけで児童婚の3分の1を占めており、これは2位以下の10か国を合わせたものとほぼ同じ数に上ります。

次に、アフリカ地域の児童婚についてみていきましょう。

【児童婚を経験した女性の推移】

上記は、児童婚が多いアフリカ地域で、18歳未満での児童婚を経験した20~24歳の女性の割合を示したグラフです。赤色は15歳になるまえに結婚した割合を、グレーは15〜18歳の間に結婚した割合となっています。

1985年時点では33%でしたが、2010年では26%に減っています。しかし、このまま減少を続けるかというとそう簡単な話ではありません。

【南アフリカにおける児童婚の2050年までの推移比較】

一番左のグラフは現在の減少率に留まった場合、一番右のグラフは減少率が飛躍的に向上した場合の2050年までの児童婚の推移を比較したグラフです。

左のグラフが表すように、現在の減少率では2050年までに児童婚の割合は増加すると予測されています。これは、アフリカの急激な人口増加が関係しています。

人口増加に対して減少率が追いつかず、児童婚を経験するアフリカの子どもの数は2050年までに現在の1億2,500万人から3億1,000万人に増加すると見込まれているのです

。児童婚減少のペースが現状のままでは、この慣行を撤廃するのに200年以上かかると言われています。(参考:日本ユニセフ協会)

コロナ禍により増加傾向に

増加の原因は、人口問題だけではありません。新型コロナウイルスによるパンデミックの影響で、

- 学校が休校

- 経済の停滞

- 保健、社会的サービスの制限

- 親の死去

なども、児童婚が増加傾向に転じている理由です。失業や経済的不安の拡大により、家族は負担を軽減するために、娘を結婚させざるを得なくなる可能性が高まっています。コロナ禍は、脆弱な立場にある人々をさらに困難な状況へと押しやってしまいました。

アメリカなどの先進国でも起きている

児童婚は、主に開発途上国で広く存在していますが、先進国においても一部のケースで発生しています。

たとえばアメリカでは、州ごとに法的な規制が異なり、一部の州では18歳未満の子どもが結婚できる場合があります。またヨーロッパでも、一部の国や地域で児童婚が報告されています。

ただし、先進国における児童婚のケースは、開発途上国に比べて多くありません。教育の普及や意識の高まり、法的な規制の強化などが進んでおり、児童婚の撲滅に取り組んでいます。

児童婚が起こってしまう理由

児童婚が起きる背景には、大きく分けて3つの要因が挙げられます。

貧困

社会的に貧しい開発途上国では、食料や保健サービスが十分に行き渡らず、家庭生活が困窮します。子どもを早期に結婚させることは、家族の経済状況を改善する手段と見なされるのです。国自体に法的な制度や施策が不十分なことに加え、内戦や紛争が続く地域では、貧困のしわ寄せが子どもにいってしまうのです。

教育意識の欠如

親自身が教育を受けてこなかった場合、子どもへの教育意識も希薄になります。これにより、子ども=働き手という考え方が強くなり、さらには嫁ぎ先からの結婚結納金を目当てにすることで、少しでも家庭生活の負担を軽くしようとします。

「学校に行く意味がない」「教育を受けてもいい仕事に就けるかわからない」という親の考えや偏見が強い地域も依然として多く存在するのです。

伝統や文化の影響

開発途上国の一部では、伝統的な価値観や信念、慣習によって児童婚が根付いています。ある地域では、初潮を迎えた女の子は大人とみなされる慣習があり、伝統的なジェンダー役割や家族の名誉を守るために、若い年齢での結婚が奨励されることがあるのです。

児童婚の根底にあるジェンダー不平等

児童婚は以上のような原因が複雑に絡み合っていますが、根底にあるものはジェンダー不平等です。

女性や少女の地位が低い社会では、意思決定の権利が制限されます。そして根強い偏見は、「男性は働き、女性は家事育児をする」という男女の性別による役割分担を強固にします。

女性の役割は「無償のケア労働」と呼ばれる、直接的な収入につながらないものが多いことも、価値が低い存在としてみなされる要因になっています。

男性優位社会において女性には決定権、発言権が持てず、弱い立場に置かれてしまうこと、それが社会の暗黙のルールとしてまかり通っていることが、ジェンダー不平等の弊害として児童婚を促進することになっているのです。

女性と男性への偏見はコインの表裏

女性軽視の偏見は裏返すと、「男は働いて家族を養わなければいけない」「男は強くなければいけない」という男性への思い込みや偏見にもつながります。

児童婚は女の子に多い一方で、児童労働など過酷な環境にあるのは男の子にも多いのです。「男は働かなければいけない」という伝統や風習は、男性自身の生きづらさや、時には命や安全をおびやかすものにもなります。

児童婚がなくならない理由

児童婚がなくならない理由については以下のとおりです。

経済的困難と貧困

児童婚が根強く残る第一の理由は、経済的困難や貧困です。特に発展途上国の農村部では、家族の生活が困窮する中、少女を早期に結婚させることで家庭の経済的負担を軽減しようとするケースが多く見られます。

結婚による持参金や花嫁価格が家計の助けと考えられたり、少女が一家の「負担」と見なされたりすることも背景にあります。

また、教育へのアクセスが限られ、女子教育よりも男子教育が優先されやすい傾向があり、女の子の将来を「結婚」一択とする社会通念が根強く存在します。

社会的・文化的な慣習とジェンダー規範

多くの地域で児童婚は「伝統」や「習慣」とされてきました。特に女性や少女を家父長制的な価値観のもとに位置付ける社会では、家庭や地域の名誉や純潔を守るため、女児の早期結婚が正当化されています。

また、「適齢期」や「女性らしさ」の定義が厳しく、思春期を迎えると即座に結婚させることが望ましいとされる場面も多いです。

男尊女卑やジェンダー格差が根底にあり、女児に社会的な発言権や選択肢が与えられにくい現実が児童婚の継続につながっています。

法整備の不十分さと実効性の欠如

多くの国では18歳未満の結婚が法的に禁止されているものの、法の運用が不十分であったり、社会全体の意識が追いついていなかったりする場合が多々あります。地域によっては慣習法が優先されるため、公式の法律が実生活に影響を与えにくいこともあります。

また、結婚や出生の届け出が義務化されていない、もしくは登録制度が脆弱なために違法な児童婚が見過ごされることも少なくありません。

こういったことから、法の執行に関わる行政や警察のリソースやモチベーションが不足していることも、児童婚の温床となっています。

児童婚による悪影響

早すぎる結婚は、心身への影響や健康リスクにも影響します。

若年妊娠による生命の危険と健康リスク

少女の多くは若年妊娠し、10代の早すぎる妊娠・出産は深刻な健康リスクをもたらします。母親になるには身体の発達は十分といえず、15歳から19歳の少女の死因のうち最も多いものは、妊娠・出産による合併症といわれています。未熟な母体による早期妊娠は、母親だけでなく生まれてくる子どもへの健康問題にも影響します。

児童労働や児童虐待につながる

児童婚を経験するほとんどの子どもは、嫁ぎ先の家事を一手に担い、一日のほとんどを家事労働に費やします。

義務教育を受けるべき年齢の子どもが、教育を受けずに大人と同じように働くことを児童労働と呼びます。現在、5~14歳で週21時間以上の家事労働をする子どもが世界に5,400万人おり、そのうち3分の2を少女が占めるといわれています。

年齢には見合わないほどの重労働を課されるうえに、暴力や性的虐待を受けることも少なくありません。児童婚は、子どもの人権侵害と密接に関わり合っているのです。

児童婚撲滅のカギは「女性のエンパワーメント」

児童婚の根底にあるジェンダー不平等を解決する重要なカギが、女性のエンパワーメントです。

エンパワーメントとは?

エンパワーメントとはもともと「権限や力を与える、人に力をつけさせる、自立させる、地位を向上させる」などの意味があり、1980年代に途上国の女性たちによって使われるようになりました。

児童婚などの困難を乗り越えるために必要なのは、女の子が決定権や発言権を持ち、行動力、情報取集力、自尊感情、自己肯定感などを身に着けることが重要です。

エンパワーメント実現に必要な3つの力

では、どうすれば女性のエンパワーメントを実現できるでしょうか?それらは本人の努力だけで身に着けられるものではなく、社会的な支援や後押しが不可欠です。

- 個人の力、主体性(自立)

- 親や家族、地域社会の理解、協力(価値観のアップデート)

- 国家・行政によるサポート(社会的な仕組み)

など、自分自身に力をつけるだけでなく、周りと協働して問題解決をする力が必要になります。

児童婚を撲滅するための国の対策

これまで見てきたように、児童婚の撲滅のためには女性のエンパワーメントが重要です。そのために、どのような取り組みが進められているのでしょうか。まずは国家による社会的な仕組みづくり・対策を見ていきましょう。

法律や規制の強化

児童婚を撲滅するには、禁止する法律を厳格に施行し、当事者だけでなく、関与する人にも法的な責任を科すことが重要です。

近年では、フィリピンやインドネシア、ドミニカ共和国、および米国の6州が児童婚を禁止しました。さらに、イングランドとウェールズは結婚の最低年齢を18歳に引き上げるなど、児童婚をなくしていこうとする世界的な動きは、少しずつ実を結んでいます。

国際団体による支援

ユニセフ(国連児童基金)とUNFPA(国連人口基金)は、2016年から取り組んでいる「児童婚を終わらせよう-行動促進のためのグローバル・プログラム」を、さらに4年間延長して実施すると2020年に発表しました。

これは、2030年までに児童婚の撲滅を目指すため、各国政府をはじめNPO、NGOが参加しています。これまで、10代の女の子770万人以上と地域社会の人々420万人以上に情報、スキル、サービスが提供されました。各国政府による児童婚撲滅のための国家戦略の策定・実施も支援しています。

支援団体「プラン」が実践する7つの支援

国連に公認・登録されている「プラン」(本部:イギリス)は、アジア・アフリカ・中南米中南米の50か国で「教育」「子どもの保護」などに取り組んでいます。具体的には、

- 女子教育を進める

- 職業訓練の実施

- 金融サービスの提供

- 保健、医療システムの改善

- インフラの整備

- 暴力根絶のアピール

- 女性リーダーの育成

などが挙げられます。インフラや社会サービスの改善という直接的な支援はもちろん、教育や人材育成など、将来を見据えた活動を続けています。

児童婚を撲滅するための日本企業の取り組み

児童婚の撲滅に向けた企業の取り組みは、自立と価値観のアップデートを支援するものが中心です。

世界経済フォーラムが2022年に公表した「ジェンダー・ギャップ指数2022」で、日本の順位は146か国中116位と、先進国の中でも最低レベルです。しかし、ジェンダー平等に対する支援は、CSR(企業の社会的責任)の一環として、企業が率先して実践しています。

資生堂

資生堂は、国際機関、民間企業、地方自治体、関係団体などと連携し、誰もが自分の力を自由に発揮できる平等社会の実現に貢献しています。

女性を取り巻く社会課題の解決を大きな使命だと考え、1990年代から女性のライフイベントへの支援を実践し続けた結果、2000年頃にはほぼ100%の女性社員が育児休業から復職するなど、先進的な取り組みを実施。

化粧品を通じて、美の力によるエンパワーメントの実現を支援しています。

【関連記事】資生堂のSGDsの取り組み|~美の力でよりよい世界をつくる~

味の素

味の素は、ダイバーシティ重視の経営を推進し、女性の採用・昇進の公平性やジェンダーギャップ縮小の取り組みに注力しています。

グローバル展開先でも現地の女性従業員のキャリア開発支援を実施し、女性が自立しやすい環境の整備に貢献しています

明治

明治は、西アフリカのカカオ豆産地で国際的なNGO「International Cocoa Initiative(ICI)」に日本企業として初めて加盟し、児童労働・強制労働の撲滅に尽力しています。

JICAとの協働プロジェクトでは、カカオ農家への教育支援や収入向上策を通じて、児童労働や児童婚のリスクの低減と地域コミュニティの自立を後押し。

カカオ産地の子どもたちの就学や職業訓練の機会創出にも注力し、児童婚問題の根本解決に向け取り組んでいます。

ANAホールディングス

ANAグループは、ダイバーシティ&インクルージョン推進の旗振り役として、女性の社会進出を後押ししています。

女性の積極登用を経営戦略に位置づけ、男女平等の職場づくり、ワーク・ライフ・バランス支援、全社員尊重の人事制度の整備などを進めています。

児童婚を撲滅するために私たちにできること

では、児童婚の撲滅に対して、私たちができることは何でしょうか?

意識を高める、問題を共有する

児童婚の問題を知り、意識を高めることが重要です。関連情報を調べたり、SNSを通じて情報を共有したりすることで、他の人々にも問題の深刻さを伝えることができます。

寄付、ボランティアをする

児童婚の撲滅に取り組む非政府組織や団体に対して寄付したり、ボランティア活動に参加したりすることで、具体的なプロジェクトや活動を支援することができます。資金やリソースの提供は、現地のコミュニティへの直接的な支援になります。

政策や法律整備のキャンペーンに参加する

男女の性別役割や昔ながらの慣習で、女性の自立を阻む壁はたくさんあります。法改正を訴えるキャンペーンや署名活動に参加することは、女性はもちろん、子どもの未来をより良いものに変革する大きな力になります。

児童婚に関するよくある質問

児童婚に関するよくある質問をご紹介します。

ベトナムやインドで児童婚が多い理由は?

ベトナムやインドで児童婚が多い背景には、貧困や教育機会の不足、伝統的な文化や社会的慣習が大きく関与しています。

特にベトナムでは農村部や少数民族の間で児童婚が根強く、高い児童婚率が報告されています。家族の経済的負担軽減のために早期結婚がすすめられ、教育を続けるより結婚を優先する風潮も見受けられます。

また、伝統や村社会の「常識」が法律よりも優先されることも児童婚の一因です。

インドでも、同様に貧困、持参金の文化、古くからのジェンダー規範、教育機会格差が複雑に絡み合い、法的規制があっても、現実には児童婚が多くの地域で続いています。

児童婚をテーマにした映画や本はある?

児童婚の現実や影響を訴える映画や本は世界各地で制作・出版されています。

例えば、インド映画『ウォーター』や『ディア・リーダー ~世界で一番小さな女の子~』は、伝統や社会的圧力の中で児童婚を強いられる少女たちの苦悩と希望を描いています。

また、ネパールを舞台にした『カージャル ~少女の見たもの~』では、貧困や文化的背景のもとで翻弄される子どもたちの現実をリアルに映し出しています。

書籍では、児童婚の実情や社会的影響を深く掘り下げた代表的な書籍があります。

『かわいそうな子供~少女殺人鬼・被虐待児・児童婚~』は、子どもたちの虐待や児童婚を題材に、社会の闇に迫る衝撃的なノンフィクション作品です。様々な時代や地域における児童婚の現実や影響をストーリー仕立てで描き出しています。

さらに、『変容するアジアの家族』では、アジア諸国における家族やジェンダー、児童婚の根絶に関する章とコラムが収録されています。社会構造や文化的背景の変化とともに、児童婚の課題についても学べる一冊です。

国連やNGOが発行したルポルタージュや体験記、当事者の声をまとめたノンフィクションも多く見られ、日本語訳も出版されています。

こうした作品は、児童婚という見過ごせない社会課題に対し、多くの人が現状を知り、行動するきっかけとなっています。

児童婚の被害は男の子にも起こる?

児童婚は一般的に女の子の問題とされがちですが、男の子も対象となるケースがあります。

例えば農村部の伝統社会では、家計や社会構造の維持のために、男の子が若くして結婚させられる事例も見られます。ただし圧倒的に多いのは女の子で、彼女たちが社会的に弱い立場に置かれることが多いのが実情です。

男の子の場合も学校を中途退学せざるを得なくなり、早すぎる家庭責任による精神的ストレスやキャリア形成の機会損失など、様々な影響を受けています。

児童婚は子どもたちにどんな影響を与えている?

児童婚は子どもたち、特に女の子に対し深刻な影響をもたらします。義務教育を受ける権利を奪われ、退学を余儀なくされるケースが多く、将来的な自立や夢をかなえるチャンスが大幅に減ります。

また、幼い年齢での妊娠・出産による健康被害や、家庭内での暴力、精神的ストレス、不安定な暮らしが課題となります。

経済的自立も難しくなり、貧困の連鎖から抜け出せなくなるリスクが高まります。子ども時代を奪われた少女たちは、自らの夢や意思を持ちにくくなり、社会から孤立しがちです。

児童婚とSDGsの関係

最後に、児童婚とSDGsの関係を見ていきましょう。

SDGs5 「ジェンダー平等を実現しよう」と関わりが

SDGs5は、ジェンダーによる差別をなくし、誰しもが平等な機会を得て、自分の能力を発揮できる社会を作ることを目指しています。

ターゲット5.3では、「未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び女性器切除など、あらゆる有害な慣行を撤廃する。」と具体的な目標も掲げています。

児童婚などのジェンダー不平等による子どもの権利剥奪、人権侵害は、今後絶対になくさなければいけない世界共通の課題なのです。

まとめ

児童婚は、単に「幼い子どもが結婚させられる」という事象ではなく、女性の人権軽視にもつながる社会問題です。ジェンダー不平等による問題は児童婚だけではなく、女性性器切除(FGM)といった問題もあります。

児童婚の撲滅というと、なにか遠い世界の出来事のように思えますが、世界の女の子たちが直面する問題の本質は、私たち日本に住む女性が日常で感じる違和感や生きづらさにも通じているのです。

児童婚をなくすことは、すべての女性が力を発揮し、経済的・社会的な自立を実現する大きな変革になります。

参考文献・資料

わたしは13歳、学校に行けずに花嫁になる。: 未来をうばわれる2億人の女の子たち(久保田 恭代ほか)

Ending CHILD MARRIAGE Progress and prospects

High Level Meeting on Accelerating Progress on Ending Child Marriage in Africa

COVID-19 A threat to progress against child marriage

Is an End to Child Marriage within Reach?

児童婚に関する統計

この記事を書いた人

Hiroko M ライター

出産後、自分の子に限らず、子どもたちにとって未来が明るいものであってほしいと社会問題にも目を向けるようになりました。普段はライティングのお仕事と、女性や子どもの予防医療に関する活動をしています。ほしいもが大好きです。

出産後、自分の子に限らず、子どもたちにとって未来が明るいものであってほしいと社会問題にも目を向けるようになりました。普段はライティングのお仕事と、女性や子どもの予防医療に関する活動をしています。ほしいもが大好きです。