各地にそれぞれ名物ともいえる発酵食品があります。また、私たちの体を維持する基本である「食」を正しく理解することは、とても有効なアンチエイジングであり、病気・ケガ予防の重要な対策にもなります。

本記事では、そんな発酵食品を取り入れるメリットやデメリット、身体に良い理由などを解説します。おすすめ発酵食品ランキングやよくある質問にも回答。

健康対策としても力を発揮し、まちづくりにもつながる発酵食品について一緒に学んでいきましょう。ぜひ、本記事を参考にして、発酵食品に関する理解を深めてください。

目次

発酵食品とは?簡単に解説

発酵食品とは、食材を微生物の作用で発酵させ加工した食品のことです。

歴史はとても古く、紀元前6000年頃のワイン醸造の遺跡が残っていたり、発酵パンをつくる人の姿が、古代エジプトの王墓の壁画に描かれていたりするほどです。

では、そもそも発酵とはどのようなことを指すのでしょうか。

発酵とは

発酵とは、微生物の働きで物質を分解させ、人間にとって有益な変化をもたらす現象のことです。同じように微生物がはたらいても、人間にとって害になるものを腐敗といいます。

発酵に関わる微生物には、主に次の3種類があります。単体で食材に関わる場合もあれば、複数で関わり合う場合もあります。

| 微生物 | 特徴 | 種類 | 発酵食品 |

|---|---|---|---|

| カビ | 糸状の構造をもつ真菌類。菌糸を伸ばして増える。 | 麹菌・白カビ・青カビなど | 酒・味噌・チーズなど |

| 酵母 | 真菌類の一種。ブドウ糖をアルコールと炭酸ガスに分解する。 | イースト菌など | ワイン・ビール・パンなど |

| 細菌 | 球菌・桿菌 ※・らせん菌などの形状がある。分裂して増える。 | 乳酸菌・納豆菌・酢酸菌など | ヨーグルト・キムチ・納豆・酢など |

次に、どんな発酵食品があるのかみていきましょう。

発酵食品の種類を一覧表で紹介

国内ばかりでなく、世界中には実に様々な発酵食品があります。食材別に整理してみます。画像は左から、

- 豆板醤(中国):ソラマメと唐辛子を食材とし、麹菌などで発酵

- テンペ(インドネシア):大豆をクモス黴で発酵

- 魚醤(東南・東アジア):原材料(魚)そのものが持つ酵素による発酵

となっています。

| 豆類 | 納豆・醤油・味噌・豆板醤・テンペ 他 |

| 魚介類 | 鰹節・塩辛・くさや・魚醤 他 |

| 肉類 | 生ハム・サラミ 他 |

| 乳製品 | チーズ・ヨーグルト・サワークリーム 他 |

| 野菜・果物 | ぬか漬け・キムチ・ピクルス・ワイン 他 |

| 穀類 | パン・酒・甘酒・米酢・黒酢・みりん 他 |

| 飲料 | 甘酒・プーアール茶 |

| 酒類 | 日本酒・ビール・ワイン・マッコリ 他 |

| 調味料 | 酢・みりん・塩麹・坂粕 他 |

| その他 | チョコレート・コーヒー豆・紅茶・ウーロン茶 他 |

世界には、1,000種類を超える発酵食品があると言われています。

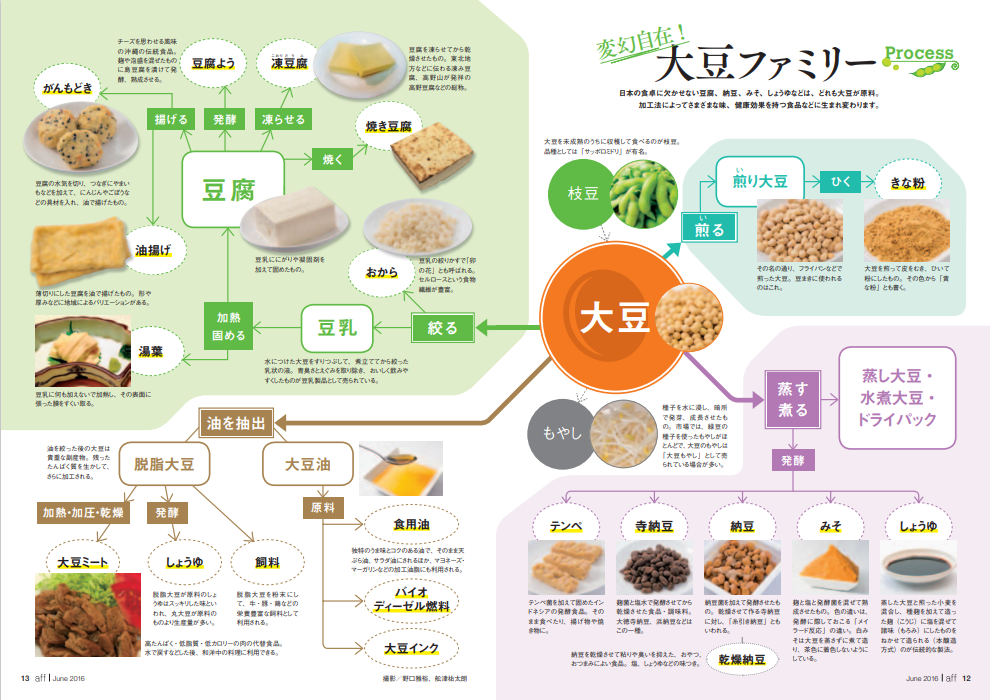

大豆から様々な発酵食品ができているように、その土地の食材と気候風土の組み合わせで生まれた発酵食品は、地域の食文化をよく表しています。

味や香りに対する好みにも、その土地の生活・習慣が色濃く反映しています。例えば外国の方にはたくあんや納豆が、日本人にはベジマイト(野菜をイースト菌で発酵させたオーストラリアの食品)が苦手という人が多いようです。

このように、発酵食品は古代から、しかも世界中で作られてきました。それは、大きなメリットがあるからです。

発酵食品を取り入れるメリット

発酵食品には様々な魅力がありますが、特に注目すべき3つのメリットをご紹介します。

保存性がアップする

発酵に関わる微生物が増殖すると、ph値 ※ が低くなるなど、その微生物に適した環境になっていきます。ph値が低い環境下では腐敗菌は繁殖しづらくなり、腐敗を防ぐことにつながります。

また、酵母が発生させるアルコールの殺菌効果も腐敗菌の生育を抑えています。その結果、発酵食品は長期保存が可能になるのです。

味も香りも風味がよくなる

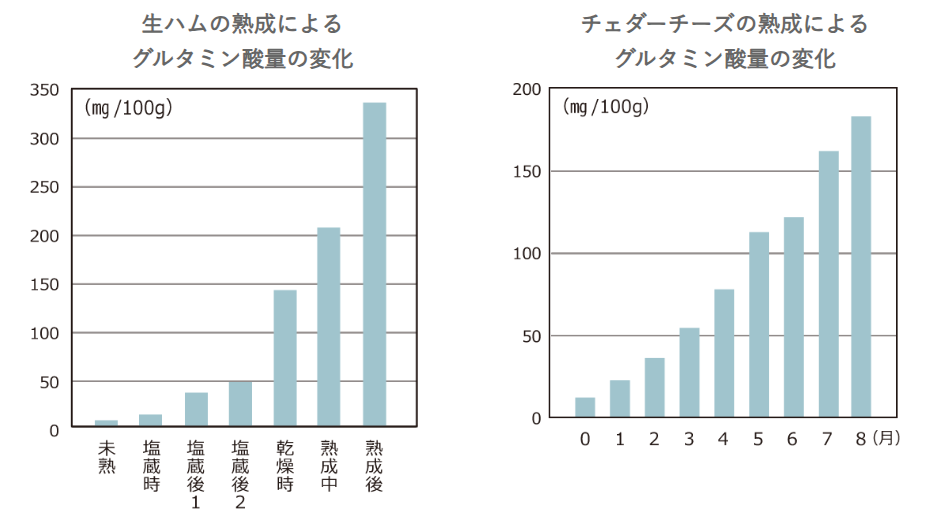

例えば大豆は、そのまま口にしても「風味がある」とは言いにくいものです。しかし発酵させると、うま味の成分であるグルタミン酸やイノシン酸が生まれます。

大豆ばかりでなく、下のグラフに見られるように、生ハムやチーズも発酵後のうま味成分が大きくアップします。

栄養価が増える

発酵食品にはうま味成分だけでなく、ビタミンB群などをはじめとする抗酸化物質が豊富に含まれています。

下の表は、ぬか漬け3種を比べたものですが、ビタミンB1が大幅に増えていることを示しています。

<ビタミンB1の比較>

| 食品 | 生 | 発酵(ぬか漬け) |

|---|---|---|

| きゅうり | 0.03mg | 0.26mg |

| だいこん(根) | 0.02mg | 0.33mg |

| かぶ(葉) | 0.02mg | 0.31mg |

また、「発酵とは、微生物の働きで物質を分解させること」とお話ししましたが、タンパク質やデンプンも消化・吸収されやすいように分解されます。この分解作用がどのように健康増進につながるかは、「なぜ体に良いのか」の章でもう少し詳しくお話ししますが、ひとまず注意すべき点も含めたデメリットもみていきましょう。

発酵食品のデメリット

ここではチーズを例にとってお話しします。

チーズは、冒頭で挙げたワインと同様すでに古代に誕生し、日本でも「蘇(そ)」というチーズの元祖が平安時代の記録に出てくるほど、歴史のある代表的発酵食品です。

鶏卵や原料となる牛乳の成分と比べてみます。

| 可食部100g | エネルギー(Kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 食物繊維(g) | 塩分(g) |

|---|---|---|---|---|---|

| プロセスチーズ | 313 | 22.7 | 26.0 | 0 | 2.8 |

| 牛乳 | 142 | 3.0 | 3.8 | 0 | 0.1 |

| 鶏卵 | 102 | 12.2 | 10.2 | 0 | 0.4 |

完全食品ではない

表に見られる通り、チーズとなることでタンパク質が大幅に増えていますが、食物繊維は0のままです。また表にはありませんが、カルシウムやカロチンが多く含まれる反面、残念ながらビタミンCは0になってしまいます。

野菜や果物と一緒に摂取することが大切だと言えるでしょう。

カロリーや塩分の摂り過ぎに注意

表からは、脂質が多い分総カロリーも増えていることも読み取れます。摂取量に気を付けたり、脱脂乳から作られるチーズなどを選んだりするとよいでしょう。

チーズに限らず、発酵食品には塩分の多いものがあります。アジア各地の漬物類や調味料も塩分が多いので、摂り過ぎに注意しましょう。

薬との相性

ワーファリンと納豆の組み合わせについて耳にされた方も多いと思います。

納豆は、抗酸化栄養素のビタミンKが豊富です。しかしビタミンKは血栓予防・治療の薬のワーファリンの効果を抑えてしまうのです。

他にもチーズやワインなどに多く含まれるチラミンは、血圧を上げる働きがありますが、血圧抑制剤や抗結核剤などの働きを弱めてしまいます。

飲んでいる薬との組み合わせについては、医師や薬剤師によく相談しましょう。

発酵食品の何がいいのか

メリットの章で、発酵食品は「栄養価がアップ」するとお話ししました。栄養価がアップすることがどのように体によい影響を及ぼすのか整理していきます。

腸内環境を整える

発酵食品を作る微生物は、デンプンのような高分子の栄養をブドウ糖などのより細かな分子に分解していきます。

実際の分子構造はもっと複雑ですが、図のように長くつながっていたものが、少ない分子構造に変わっていくイメージです。タンパク質も同様に、より少ない分子構造のアミラーゼに分解されます。

細かになるので消化・吸収しやすくなり、必要な栄養成分が体にスムーズに取り入れられるようになります。

微生物は分解作業だけでなく、腸内細菌 ※ や血中のコレステロール ※ のバランスを整えます。それらのバランスが整えば免疫力アップにも繋がります。

代謝がよくなる

腸内環境や血液の流れがよくなれば、当然代謝もよくなります。老廃物の排出、つまり便秘なども解消され、肥満防止・解消につながります。

ストレス解消・老化防止

乳酸菌に含まれるアミノ酸の一種であるGABA は、抗ストレス作用があるとして注目されています。神経の興奮をしずめ、リラックス効果があるので、眠りの質もよくなります。

人間はストレスを解消する力を元々持っているものの、加齢や疲労、強いストレスなどで不足がちになる現代です。アンチエイジングのためにも発酵食品で補うことは、とても良いと言えるでしょう。

食べてはいけない発酵食品はある?

ここでは、食べてはいけない発酵食品を紹介します。

アレルギーや不耐症がある場合

発酵していても原材料のアレルゲンは残ります。乳製品アレルギーの人はヨーグルトやチーズ、大豆アレルギーの人は納豆や味噌、グルテンに敏感な人は醤油や麦麹を使った調味料に注意が必要です。

麹菌そのものに反応する人もまれにいます。症状の既往がある場合は、少量でも避けるのが安全です。購入時は「乳」「大豆」「小麦」などの表示を必ず確認し、心配があれば医師に相談しましょう。

新しい食品は少量から試すと安心です。

妊娠中・乳幼児が避けたいもの

妊娠中は食中毒リスクを避けるため、加熱していないナチュラルチーズ、発酵サラミや生ハムなどの非加熱食肉製品は控えましょう。プロセスチーズや十分に加熱した食品を選ぶと安全性が高まります。

乳幼児は免疫や腸の発達が未熟なため、常温で長く置いた発酵食品や手作りで衛生管理が不十分なものは避けた方が安心です。与える際は少量から始め、体調や便の様子を見ながら進めます。

保存は冷蔵を基本にし、開封後は早めに食べ切りましょう。

高血圧・腎疾患がある人の塩分注意

味噌、醤油、漬物、キムチ、魚醤などの発酵食品は旨味が強い一方で塩分が多いものが目立ちます。高血圧や腎疾患、むくみが気になる人は量と頻度の管理が重要です。

目安として、1日の食塩相当量はおおむね6〜7.5gを超えないよう意識するとよいでしょう。

汁物は具だくさんにし、漬物は軽く水洗いして塩抜きする、減塩タイプの調味料を使うなどの工夫が役立ちます。外食ではタレを別添にして使う量を調整し、味付けは出汁や香味野菜で補いましょう。

薬との相互作用に気をつける

納豆や青菜はビタミンKが多く、血液をさらさらにする薬(ワルファリン)の作用に影響します。服用中は納豆を避ける、医師と摂取量を相談するなどの対応が必要です。

さらに、熟成チーズや発酵サラミ、味噌や醤油にはチラミンが含まれ、特定の抗うつ薬(モノアミン酸化酵素阻害薬)と併用すると血圧が上がることがあります。

サプリや漢方も相互作用の対象になるため、治療中は自己判断で新しい発酵食品を増やさず、必ず主治医に確認しましょう。

ヒスタミン不耐性・頭痛体質の人

長期熟成や発酵過程で増えるヒスタミンに敏感な人は、赤みや蕁麻疹、頭痛、動悸などが出ることがあります。熟成チーズ、発酵魚、魚醤、キムチ、ワインなどで症状が起きやすい傾向です。

体質に心当たりがある場合は、保存期間の長いものや強い熟成香の食品を控えめにし、開封後は早めに食べ切りましょう。

食べ合わせで悪化することもあるため、症状が出た時の食事記録を残すと原因の切り分けに役立ちます。必要に応じて医療機関で相談してください。

手作り発酵食品の衛生管理

手作りは塩分濃度、温度、容器の清潔さが不十分だと雑菌が増え、腹痛や下痢の原因になります。器具は洗浄後に十分乾かし、清潔な手袋やトングを使いましょう。

乳酸発酵の野菜はレシピの塩分と温度を守り、カビや異臭、異常な泡立ちがあれば廃棄します。常温放置は避け、冷蔵を基本にして小分け保管すると安全です。

高齢者や乳幼児、妊娠中の人に提供する場合は、市販の衛生管理された製品を選ぶのが無難です。

おすすめ発酵食品ランキング:発酵飲料3選

たくさんの発酵食品から和洋の代表として納豆とチーズを取り上げましたが、発酵飲料にもおすすめがありますのでご紹介します。

アフタヌーンティー:心身のリラックス

アフタヌーンティーの習慣は、17世紀のイギリスから始まりました。上流社会の習慣でしたが、当時の政府が、庶民が飲酒におぼれるのを防ぐために推奨したこともあり、中産階級にも広まっていきました。

ではなぜ「ティー」だったのでしょう。実はお茶も発酵食品の仲間で、当時から「薬」としての効用が知られていたのです。

お茶は発酵の有無によって、「不発酵茶」「半発酵茶」「発酵茶」の大きく3種類に分けられます。発酵の度合いは下のようになっています。

紅茶は発酵茶の代表格です。日本の緑茶のように摘み取り後すぐの「蒸す」「炒る」といった加熱処理をしないので、酵素による発酵が進み発酵食品としてのメリットが持続します。

日本のお茶にも乳酸菌を加えて微生物発酵させた、碁石茶(高知県)や阿波番茶(徳島県)などがあります。中国原産のプーアール茶も微生物発酵茶です。

午後のひと時を好みのお茶で過ごせれば、リラックス効果も大きく期待できそうですね。

馬乳酒:草原からの贈り物

最後に少し珍しいお酒、モンゴルの馬乳酒をご紹介します。

馬乳酒は文字通り馬の乳を原料とした醸造酒で、乳製品でもあります。馬乳に含まれる乳糖が酵母に分解・発酵されてできます。

アルコール分は2%程と低く、酸味があってヨーグルトのようなさっぱりした風味があります。牛の皮や胃袋などで作った袋に入れて何回も撹拌して作ります。

この酵母は特別な環境の中でしか生息しないこと、作り方もユニーク、しかも馬の乳は夏の3か月程の期間しか搾乳できないため、とても貴重な発酵飲料といえます。

筆者がモンゴルの村のゲル(画像にあるような伝統的住居)を訪れた時は、歓迎の意をこめてでしょうか、大きめの小鉢に入れて出してくれました。

夏の草原を馬を駆って行ったので、2%のアルコール度でもとても心地よく、「お代わり」をお願いしたらあきれながらもごちそうしてくれました。体も心も元気になりました。

日本各地そして世界中のお酒も、その地域の食文化の現れと言えるでしょう。

甘酒(米麹):やさしい甘みと麹の恵み

米麹で作る甘酒は、米のでんぷんを麹の酵素が糖に分解して生まれる発酵飲料です。酒粕の甘酒と違いアルコール分を含まず、子どもでも飲みやすいのが特徴です。

ブドウ糖やオリゴ糖、アミノ酸、ビタミンB群がほどよく含まれ、朝食代わりや小腹満たしにも向きます。温めても冷やしても楽しめ、牛乳や豆乳で割れば満足感が上がるでしょう。

料理では砂糖代わりに使うと、コクを出しつつ減塩にも役立ちます。甘さはしっかりあるため、糖質制限中は量に注意しましょう。手作りの場合は清潔な容器を使い、発酵後は冷蔵保存し、数日で飲み切ると安心です。

おすすめ発酵食品ランキング:チーズ3選

次は、チーズに関するおすすめ発酵食品を紹介します。それぞれ栄養価が高いため、丈夫な体をつくりたい方はご覧ください。

白カビチーズ

白カビチーズとは、表面に白カビであるペニシリウム・カンディダムなどが生えたチーズのことです。ペニシリウムは、チーズ作りにおいて独特の風味や食感を出すため利用されることが多いです。また、カンディダムもチーズの熟成を促す効果があります。

白カビチーズは、まろやかな味わいが特徴です。カマンベールチーズやブリーチーズなどが、代表的な種類として挙げられます。

クセが少なく誰でも食べやすいため、パーティーの前菜として利用されることも多いです。パンやクラッカーと一緒に食べたり、加熱してチーズフォンデュにしたりしてもよいでしょう。

チーズ初心者にも優しい味わいであるうえに、熟成するたびに風味が変わるため、多くの料理と合うおすすめのチーズです。

シェーブルチーズ

シェーブルチーズはフランス語でヤギを意味する「chevre」が由来になっており、ヤギの乳から作られています。独特の風味があり、フレッシュなものから熟成しているものまでさまざまです。

シェーブルチーズの主な特徴は、以下のとおりです。

- ヤギ乳の風味

- 多様な形状

- 旬が春から初夏

ヤギのミルクは栄養満点であり、ビタミンAやカルシウムなどのさまざまな栄養素が多く含まれています。女性の美と健康を維持する際におすすめです。

様々な形状で作られるため、調理として使う際も楽しめるでしょう。料理に利用したり、焼いて食べたりすることもできます。また新鮮な場合、シェーブルチーズはそのまま食べても問題ありません。

発酵食品の中で栄養が豊富なおすすめのチーズです。

ウォッシュチーズ

ウォッシュチーズは、熟成中に食塩水やビール、ワインなどで表皮を繰り返し洗い、表面に育つ乳酸菌やリネンス菌の働きで独特の香りと濃厚な旨みを引き出したタイプです。

外皮はオレンジ色で香りは力強いですが、中身はクリーミーでまろやかです。エポワス、タレッジョ、ポンレヴェックが代表格でしょう。バゲットや茹でたじゃがいもにのせるだけで、食卓が一気に華やぎます。

軽く室温に戻すと香りが開き、加熱すればとろけてソースのように楽しめます。塩分と脂質が高めなので、一度に食べ過ぎず、保存は匂い移りを避けて密封しましょう。妊娠中は加熱して食べると安心です。

おすすめ発酵食品ランキング:豆腐3選

最後に豆腐に関するおすすめの発酵食品を紹介します。調理過程にオリジナリティがあり、独特の匂いを出すものもあります。

豆腐好きな方はご覧ください。

豆腐よう

豆腐ようは、沖縄の伝統的な発酵食品で豆腐を泡盛といった調味料に漬け込んで発酵させたものです。ウニのような風味とチーズのような舌触りがあります。

豆腐ようの主な特徴は、以下のとおりです。

- 栄養価が高い

- 豊富にアレンジできる

- 健康によい

豆腐に含まれるタンパク質やイソフラボンのほかにモリブデンやマンガンが豊富に含まれています。モリブデンは、体内代謝の促進やがん予防などの効果があります。一方で、マンガンは骨や軟骨の形成をサポートすることが可能です。

加えて血糖値を安定させたり、コレステロールを下げたりする効果があるため、健康に役立つでしょう。ヘルシーにな発酵食品であるため、健康を意識している方におすすめです。

臭豆腐

臭豆腐は、豆腐を発酵させてできる食品で強烈な発酵臭が特徴です。中国や台湾などで多く利用されており、独特の風味と食感がありますが、好きになればクセになる旨みがあります。

臭豆腐は、豆腐を野菜・塩・豆腐などで発酵させた液体に漬け込み、発酵させることで完成します。液体の種類や発行時間によって臭豆腐の匂いが変わるため、注意しましょう。

揚げたり、蒸したりして食べるのが一般的です。食べ方で迷っている方は、火を通すことを意識してみましょう。

また味付けは辛いソースや甘いソース・酸っぱいソースなど地域によってさまざまです。自分に合った食べ方で、好きな味で食べられるのも大きな強みです。

独特の匂いがありますが、興味がある方は臭豆腐を試食してみてください。

豆腐乳(腐乳)

豆腐乳は、豆腐を麹や乳酸菌、酵母で熟成させた中国・台湾発祥の発酵食品です。

サイコロ状の豆腐を塩水や紹興酒、紅麹の漬け地に浸して数週間から数カ月熟成させ、チーズのようにねっとりした食感と強い旨みを生み出します。白色タイプは穏やかで、紅麹を使うとコクが深まります。

少量で味が決まるため、お粥のトッピングや炒め物の隠し味、バター代わりにパンに塗ってもおいしいでしょう。

たんぱく質やアミノ酸が豊富ですが、塩分が高めなので小さじ半分程度から使うのが無難です。開封後は冷蔵し、清潔な箸で取り出して早めに使い切りましょう。

発酵食品に関するよくある質問

発酵食品は体に良いことをまとめましたが、それでも疑問が残る点があるかもしれません。1つずつ考えていきましょう。

発酵食品を食べ続けるとどうなる?

発酵食品は腸内環境を整えます。そのため、適量を摂り続けることは良いことです。

しかし元々お腹の弱い人は、一度に摂りすぎては消化不良になってしまう可能性もあります。

また、空腹時にキムチなどの辛い発酵食品を単品でたくさん食べることも不安です。お酒の飲み方も気を付ける必要があります。

初めて訪れた外国で、土地の名物だからといって独特の発酵食品を摂るのも気を付けたほうがよいでしょう。

そう考えていくと、自分の体の特性をよく知り、タイミングを考えて、適量を摂ることを続けることが、発酵食品のよさを1番享受できるのではないでしょうか。

発酵食品の効果は本当に期待できる?

<発酵性大豆食品摂取量と総死亡リスクの関連>

発酵食品の効果は科学的データとして徐々に発表されています。1つ実証例を挙げます。

下のグラフは、2020年1月に国立がん研究センターが発酵性大豆食品摂取量と死亡リスクの関連について発表したものです。

同センターは、研究の結論を

- 発酵大豆食品の摂取量が多いほど総死亡リスクが低い

- 納豆の摂取量が多いほど循環器疾患死亡リスクが低い

としています。

発酵食品はダイエットにも良い?

代謝がよくなるということは、ダイエットにも効果があります。しかし、塩分が多く含まれるものもあるので、摂り過ぎはむくみの引き金になる場合があります。

市販の商品には、加糖ヨーグルトのように元の食品に甘味を加えてあるものもあり、カロリーが多くなっている場合もあります。カロリーや塩分を商品表示でよく確かめて、摂取量に気を付けることをお勧めします。

発酵食品は手作りできる?

最近は、ホームベーカリーも多くの種類があります。

麹店などの製造元から家庭で手軽に発酵食品作りに挑戦できる商品が販売されるようになりました。作り方もパンフレットやホームページで紹介されています。

ご家庭で、自分流の発酵食品作りが楽しめます。

最強の発酵食品は?

国立がん研究センターも取り上げ、ベジタリアンの方々の重要なタンパク源、そして日本のソウルフードといっても過言でない「最強の発酵食品」は、やはり納豆ではないでしょうか。

納豆だけでなく、大豆由来の発酵食品は、調味料や飲料と幅広く作られています。近年大豆の利用範囲は、大豆ミートやバイオ燃料にまで広がるなど、多くの可能性を秘めています。

しかし、心臓に不安があってワーファリンを服用していたり、関西出身で納豆になじまない読者の方もおられるでしょう。ご自分の好み・生活スタイルでそれぞれ「最強」の発酵食品を選んでください。

発酵食品の人気レシピはある?

発酵食品の人気レシピには、さまざまなものがあります。以下は数ある人気レシピのうち、代表的な料理を抜粋したものです。

- 大根の麹漬け

- 納豆%高菜チャーハン

- ごぼうの納豆汁

- ヨーグルトのサンドウィッチ

- キムチ

どの料理も発酵食品であるため、栄養価が優れています。他にも様々な料理があるため、好みの料理を作ってみましょう。

発酵食品は日本でしか食べられていない?

発酵食品は、日本以外にもさまざまな国で食べられます。例えば、キムチやヨーグルトは発酵食品の代表例ですが、それぞれ韓国・ヨーロッパ諸国などで食べることが可能です。発酵食品によっては外国が発祥の食べ物もあり、日本と比べて味付けが異なったり、おいしかったりするかもしれません。

興味がある方は、異国の発酵食品も食べてみましょう。

発酵食品とSDGs

最後に、発酵食品とSDGsの関係をみていきましょう。

SDGsは、環境・社会・経済の問題解決に向けて、2015年に国連総会で採択された17の国際目標です。2030年までの解決を目指し、169のターゲットが設定されています。

発酵技術は食品ばかりでなく、抗生物質を始めとする薬の開発、バイオエネルギー生産など、持続可能な社会実現のために応用や研究の範囲を広げており、いくつもの目標に関連しています。

その中でも「食文化」をキーワードとすると、

- 目標3「すべての人に健康と福祉を」

- 目標11「住み続けられるまちづくりを」

に深く関わってきます。

「健康」との関連は本文でもお話ししてきたので、ここでは目標11との関連についてみていきます。

「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されたのを機に、農林水産省では「食で地域を元気にする」プロジェクトを展開してきました。そしてプロジェクトのナビの役目を担う「日本食文化ナビ:NOTE」を作成しました。

この中では「発酵の技」は「日本の偉大な加工技術」と記され、食文化を軸として地方創生の動きに弾みをつけるねらいです。

まとめ

発酵食品について、種類やメリット・デメリットをまとめ、よくある疑問にもお答えしてきました。発酵飲料も含むさまざまな発酵食品は、健康志向の高まりにも後押しされ、成分や応用分野の研究も進むにつれてクローズアップされてきています。

「人生100年時代」とも言われます。発酵食品を上手に選び摂取することは、健康寿命を大いに伸ばしてくれることでしょう。

そして地域の食文化に関心を持つことで、まちづくりにも貢献できれば嬉しいですね。ぜひ、本記事の内容を参考にして、発酵食品を積極的に取り入れて健康的な生活を送ってください。

<参考資料・文献>

「発酵」の不思議:農林水産省:農林水産省 (maff.go.jp)

発酵について(日本発酵文化協会)

発酵食品データベース

食品成分ランキング(文部科学省)

うま味の基本情報

3分で簡単「デンプンの分解」消化酵素のはたらきとは?

大豆ファミリー

緑茶、ウーロン茶、紅茶の違いはなんですか? サントリーお客様センター (suntory.co.jp)

日本食文化ナビ(農林水産省)

発酵・醸造の疑問:東京農業大学応用生物学科醸造科学科(成山堂書店)

発酵食品づくり:林弘子(晶文社)

発酵食品を楽しむ:金内誠(ナツメ社)

はっこう:小川忠博(あすなろ書房)

「発酵食品」の奇跡:小泉武夫(文藝春秋)

発酵食品の科学:坂本卓(日刊工業新聞社)

発酵の技法:Sandor Ellix Katz著・水原文 訳(オライリー・ジャパン)

発酵ー伝統とかき真の微生物利用技術:杉山政則(共立出版)

発酵:斎藤勝裕(ベレ出版)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。