2013年に「生活困窮者自立支援法」が公布され、生活困窮者の自立を支援する制度がスタートしました。

今回はこの自立支援法に着目しながら、生活困窮者の現状や困窮の原因、自立支援制度、そして私たちの出来ることやSDGsとの関係までご紹介します。

目次

生活困窮者自立支援制度とは?読み方もわかりやすく解説

「生活困窮者自立支援制度(せいかつこんきゅうしゃ・じりつしえんせいど)」とは、仕事・住まい・お金など、暮らしの中で困っている人を対象にした公的な支援制度です。

制度名はやや長く難しく感じますが、その読み方や仕組みを知ることで、「こんな支援があるんだ」と安心できる方も少なくありません。

平成25年に「生活困窮者自立支援法」が公布され、平成27年から全国で本格的に実施されています。年収や生活環境の変化によって、誰もが支援の対象になり得る制度です。困っていることを誰かに話すだけでも前進につながります。

そもそも「生活困窮者」とは、どのような状態にある人のことを指すのでしょうか? 文字どおり生活が困窮している人を指す言葉ですが、一定の定義付けをすることもできます。

定義

生活困窮者自立支援法(以下、自立支援法)では、生活困窮者について以下のように定義づけています。

この法律において「生活困窮者」とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。

引用元:厚生労働省

このように自立支援法では、日本国憲法第25条で国民の権利として保障されている「最低限度の生活」を送ることが出来なくなる可能性がある人々のことを、生活困窮者と定義づけています。

生活困窮者とは?具体的な年収

生活困窮者と判断するための具体的な収入制限はありません。ただし、自立支援法に基づく生活困窮者自立支援制度の中の「住宅確保給付金」「一時生活支援事業」については、収入の目安があるので、参考までにご紹介します!

【住宅確保給付金・一時生活支援事業の収入要件(年収換算・筆者試算)】

東京都区部在住の単身者の場合 1,094,400円

あくまでもこの収入要件は、給付金の支援を受けるための基準です。収入がこれ以上の場合でも、家賃が払えない、仕事が見つからない等の困りごとにより生活が困窮している場合は、生活困窮者ということができます。生活が困窮しているかどうかに、一定の線引きをするのはあまり意味がないとも言えます。

生活保護受給者との違い

生活困窮者と似た言葉に生活保護受給者が挙げられます。違いを確認しましょう!

そもそも自立支援法は、「最後のセーフティネット」とも言える生活保護に至る前の支援策として立法されました。また、生活保護を脱却した方が自立する過程の支援も含まれます。

生活保護の認定には、以下のようなさまざまな要件があります。

- 収入が基準額以下かどうか

- 売却できる資産(土地・自動車・貴金属)がないかどうか※基準は自治体により異なる

- 3親等以内の扶養義務者に援助を受けられるかどうか

- 就労能力があるかどうか

このように厳しい要件があるため、生活に困って福祉事務所を訪れたものの、年間約40万人が生活保護の受給に至らないという現状があります。

生活困窮者支援金とは?

「生活困窮者支援金」という言葉は正式な制度名ではありませんが、一般的には、経済的に厳しい状況にある方が生活を立て直すために利用できる貸付制度や給付制度を指すことが多いです。中でも代表的なのが、生活福祉資金貸付制度の中にある「総合支援資金」です。

この制度は、失業や収入の減少などで生活に困っている人に対し、生活費や住宅関連の費用、一時的な出費などをサポートするために無利子または低利子で貸付けを行います。貸付金は最大で月20万円(単身の場合は月15万円)まで可能で、原則3か月、最長で12か月まで受け取ることができます。

また、資金を受け取るだけでなく、生活困窮者自立支援制度と連携しながら、ハローワークや福祉機関と一緒に就職支援・家計指導・相談支援を受けられるのも大きな特徴です。

申請手続きは、お住まいの市区町村の社会福祉協議会が窓口となります。必要書類や条件がありますが、連帯保証人がいなくても利用可能で、条件を満たせば無利子での貸付も行われます。

生活困窮者の現状

では、生活困窮者の人々は日本にどのくらいいるのでしょうか?

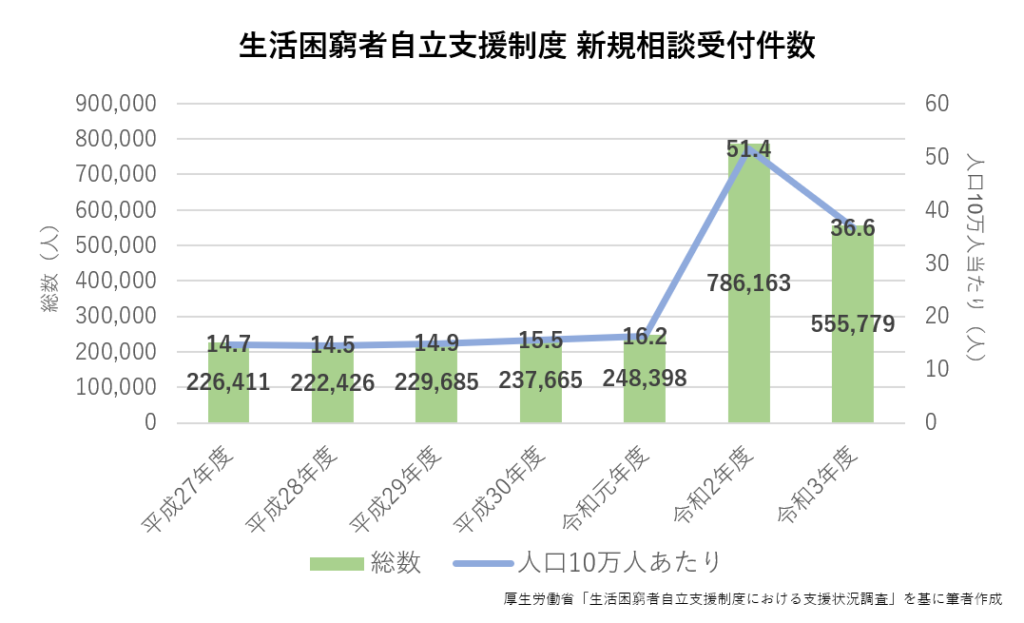

自立支援法に基づいて行われる自立相談支援事業の「新規相談受付件数」は、実際に生活が困窮して相談に訪れる人の数を表していると言えます。そこでこの新規相談受付件数の推移に着目して、生活困窮者の現状を確認してみましょう。

新型コロナの影響により急増

自立相談支援事業の始まった平成27年度以降、新規相談受付件数は毎年22万〜24万人台を前後していました。

一方で令和2年度は前年度比約3倍の78万人強と急増、令和3年度も55万人強と高い水準を維持しており、新型コロナウィルスの感染拡大により多くの人の生活が困窮に至っていることが分かります。

月ごとの相談件数を見ると徐々に減少している事が分かりますが、未だ感染拡大以前よりも高い水準を推移しています。

生活困窮者の生活が困窮する原因

では、これらの人々の生活は、なぜ困窮するに至ってしまうのでしょうか。困窮の原因はケースバイケースと言えますが、いくつかの主要な原因を見ていきましょう。

ひとり親家庭

未婚、離別、死別などに起因するひとり親家庭は、生活困窮に至りやすい状況にあります。令和3年度の調査では、母子家庭の母の平均年間就労収入は約236万円(1か月平均19万円強)でした。子どもの教育にかかる費用も鑑みると、十分な収入でないことは明らかです。

また、これらの世帯の子どもの進路にも注目すると、全ての世帯の高校卒業後の進学率(大学・短大・専修学校)が約79%※1であるのに対し、母子世帯は66.5%※2、父子世帯は57.9%※2と有意差があることが分かります。

※1…令和3年度学校基本調査 状況別卒業者数(3-1)内のデータを基に計算 令和3年3月卒業生分

※2…令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告に掲載のデータ 令和3年11月1日現在19歳の者の割合

病気(メンタルヘルスも含む)

病気により就労が困難となり、困窮に至る人も多くいます。全く働くことが出来ないわけではないものの、正規雇用での就労が難しいという人も少なくありません。

非正規雇用は賃金が低いだけでなく、雇用そのものが不安定です。新型コロナウィルスの感染拡大時など、景気が悪いときに真っ先に職を失うのは、非正規労働の人々です。

また生活困窮者の中には、メンタルヘルス(心身の健康)上の問題を抱える人もいます。身体的には問題がなくても、フルタイムの仕事に就くことがむずかしいことはよくあることです。

さらには、メンタルヘルス上の問題を抱える場合、福祉につながる気力が湧きづらいという課題もあります。

高齢者の生活困窮

高齢により生活困窮に至るケースも見受けられます。高齢者に多くみられる認知症やアルツハイマー病により、自らの生活をマネジメントすることが困難となり、結果として困窮してしまうことがあります。

突然の疾病やケガ、また事故も起こしやすくなり、まとまった支出が必要となることもあります。

中には詐欺被害や、近親者(子どもなど)へ金銭を渡したり、近親者の失業等に起因して自身も生活困窮に至ったりするという場合もあります。

生活困窮者の生活が困窮すると起こる影響

生活が困窮すると、具体的にどのような影響があるのでしょうか。一例を見てみましょう。

住む場所を失う

生活の困窮により家賃が支払えず、住む場所を失うことに至ることもあります。一度住居を失うと、一般的な就労が難しくなり、貧困のスパイラルに陥りやすくなってしまいます。

住居を失った場合、ネットカフェや簡易宿泊所、24時間営業のファストフード店などで夜を明かすケースが多く、さらに困窮が進むと路上生活(ホームレス)となる可能性もあります。

また家賃は何とか払えている場合や持ち家の場合も、光熱費を滞納し、ガスや電気、水道を利用できなくなる可能性もあります。

健康を損なう

生活が困窮すると、食費を削る必要が出てきます。その結果、安価で空腹を満たせるものを中心に食べるようになり、栄養状況に偏りが生じがちです。また、健康づくりには、スポーツをはじめとした趣味・余暇の活動も欠かせません。しかし生活が困窮している場合、これらを楽しむことも困難となります。

その結果、

- 健康を損なうケース

- メンタル面で問題を抱えてしまうケース

が少なくありません。趣味・余暇活動に関していえば、日々の楽しみを奪われてしまうこととなり、当事者にとっては大きな問題です。

教育格差、それに伴う国の財政悪化

子どものいる世帯の生活が困窮した場合、教育へ非常に大きな影響があります。

内閣府の調査(令和3年子供の生活状況調査の分析報告書)によると、世帯収入が低い家庭の子どもほど、クラスの中の成績が「低いほう」にありました。

子どもに対する「教育」は学校における教育のほか、家庭・地域での教育、塾や習い事なども含まれます。これらの教育についても、生活困窮者の世帯においては、そうでない世帯の子どもに比べて十分ではないことが考えられます。

また日本財団による研究(「子どもの貧困の社会的損失推計」レポート)によると、教育格差を改善した場合、放置した場合と比べて子供たちの生涯年収が増加します。これに伴い社会保障費や税金の支払いも増え、国(政府)の財政状況にも影響してくることが明らかになっています。

生活困窮者自立支援制度について

ここまで、生活困窮者の定義や現状、影響などを紹介してきました。続いては、自立支援法に基づく「生活困窮者自立支援制度」について、具体的な支援例も交えて取り上げていきます。

生活困窮者自立支援制度とは

ここまででも解説したとおり、生活困窮者の自立支援のため「生活困窮者自立支援法」が2013年に公布、2015年に施行されました。この法律の目的は、第一条に以下のように記載されています。

この法律は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。

引用元:衆議院

つまり、生活困窮者の自立促進のために、相談支援事業や給付金の支給など、様々な支援を行うということです。

社会保険・労働保険(労災・雇用保険)を第一のセーフティネット、生活保護を最後のセーフティネットとすると、生活困窮者自立支援制度はその中間にある「第二のセーフティネット」ということができます。

具体的な支援例

自立支援制度として具体的に行われる支援には、以下のようなものがあります。

住居確保支援

離職・失業などにより家賃を支払うことが困難な状況にある場合、最大9か月間、実際の家賃額(上限あり)の支給を受けることができます。(収入・資産等の条件あり)

※東京特別区在住の場合の支給上限額

- 1人世帯 53,700円

- 2人世帯 64,000円

- 3人世帯 69,800円

就労支援

ハローワークと連携し、就労への支援が行われます。自治体によっては、自立支援の相談員がハローワークに同行するなどの支援も行っています。

また、社会的スキルの問題などを抱えているために就労が困難な人もいます。そのような人への支援として、社会適応訓練・就労準備訓練などを行う「就労準備支援事業」もあります。

一時生活支援事業

すでに住居を失い、路上やネットカフェなどで暮らす人を対象に、一時的な宿泊場所と衣・食を提供する支援があります。

衣食住を確保した状態で、就労自立、地域生活への移行を目指すことができます。

子どもの学習・生活支援事業

生活困窮世帯の子どもが学習面での指導、進路アドバイスを受けることができます。家庭の事情で学習環境が整っていない子どもを対象に、居場所の提供を行う自治体もあります。

各自治体で工夫を凝らした事業が展開されています。

家計改善支援事業

生活困窮者の中には、家計の管理が行き届いていないケースも少なくありません。相談員が収入と支出の状況整理、問題点の明確化を行い、家計のコントロールが出来るよう支援を行います。また債務(借金)がある場合は、法テラスと連携してより専門性の高い相談を受けることもできます。

包括的な相談支援

このように様々な支援制度がありますが、支援を必要とする人々の手に行き届かないと意味がありません。そのため生活困窮者は支援員と相談をし、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援プランを作成することができます。

また生活困窮者の中には社会とのつながりが薄く、自力で相談窓口へ足を運ぶことが困難な人もいることから、相談員自らが生活困窮の恐れがある人のところへ直接出向く「アウトリーチ」も重要とされています。

生活保護との連携

生活困窮者自立支援制度と生活保護制度は異なる法律に基づいており、政府や各自治体での担当部署も異なる制度です。しかしどちらも国民のセーフティネットとして機能し、対象となりうる層を共有しているため、相互で緊密な連携が必要です。

自立支援の相談窓口において聞き取りをした結果、生活保護制度の対象となる可能性が高いと判断した場合は、生活保護制度に関する情報提供や助言を行うことが自立支援法に定められています。

反対に生活保護が廃止となった人(受給が終了し自立に向かう人)が生活困窮者に該当する場合、生活困窮者自立支援制度や給付金の情報提供、助言を行うこととなっています。

生活困窮者自立支援制度のデメリット

生活困窮者自立支援制度は、経済的に困っている人を包括的に支える制度として、一定の成果を上げています。しかし、すべての人にとって十分な支援となっているわけではありません。制度が始まってまだ日が浅いこともあり、利用しづらさや支援のばらつきといった課題もあります。

ここでは、制度の利用を考えるうえで知っておきたいデメリットや注意点を紹介します。

支援の対象が限られていることがある

生活困窮者自立支援制度は、すべての困っている人が自動的に対象になるわけではありません。たとえば「住まいがない」「収入があるが支出に追われている」などのケースでは、支援の内容や受けられる範囲が制限されることがあります。

また、自治体ごとに支援の基準や判断が異なるため、同じような状況でも、支援を受けられる地域とそうでない地域があるのも現状です。

自治体によって支援内容に差がある

この制度は全国一律ではなく、自治体が主体となって運営しています。そのため、地域によっては就労準備支援や家計相談支援などの「任意事業」を実施していないところもあり、受けられるサービスの幅が異なります。支援体制が整っていない地域では、十分な支援を受けられない可能性もあります。

地方部では支援員の数が限られており、相談に時間がかかることもあるようです。

制度そのものの認知度がまだ低い

生活困窮者自立支援制度は、2015年に始まった新しい制度のため、まだ十分に知られていないのが現状です。「そもそも制度の存在を知らずに相談に行けなかった」という人も多く、支援が必要な人に情報が届いていないことも大きな課題です。

また、「相談に行くのは恥ずかしい」と感じてしまう人もおり、そうした心理的なハードルが制度利用を妨げている面もあります。

生活困窮者の相談窓口

「仕事が見つからない」「家賃が払えない」「誰にも相談できない」——そんな不安を抱えている人は、一人で悩まずにまず相談することが大切です。

全国には、生活困窮者自立支援制度を活用できる相談窓口が設置されています。どのような人でも、無料で相談ができ、状況に応じた支援につながることが可能です。

相談は義務ではなく「自由にできる」もので、少しでも不安や困りごとがあれば、早めに相談することで問題が深刻化するのを防げます。

ここでは、相談窓口の場所や相談の流れ、家族や周囲の人が相談する場合についてもわかりやすく紹介します。

自立相談支援機関とは?まずはここに相談を

生活に困っている方の最初の相談先は、「自立相談支援機関」です。これは、都道府県や市区町村が設置している公的な相談窓口で、生活困窮者自立支援法に基づいて設けられています。

仕事・住まい・お金・心の悩みなど、困っている内容を支援員に話すと、状況に応じて支援プランを一緒に考えてくれます。

多くの自治体では予約が必要な場合もありますが、急な対応が必要な場合は柔軟に受け付けてくれるケースもあります。

相談は無料で、プライバシーも守られますので、安心して利用することができます。事前に自治体の公式サイトで相談日程や連絡先を確認するのがおすすめです。

家族や第三者からの相談も可能

相談窓口は、本人だけでなく家族・親戚・知人など第三者からの相談も受け付けています。

「本人が相談をためらっている」「どう声をかければよいか分からない」そんなときは、周囲の人が先に相談することもできます。

たとえば、ひきこもっている子どもや、介護に疲れている親を心配する家族が支援を求めるケースも多くあります。

本人が「制度に頼りたくない」と感じている場合でも、第三者が相談のきっかけを作ることで、支援につながることもあります。

地域の支援員は、そうした家族の悩みにも丁寧に対応してくれるため、まずは気軽に電話で相談してみましょう。

相談から支援までのステップ

- 相談の予約・訪問

市区町村の相談窓口に連絡し、来所または電話での相談を行います。訪問が難しい場合はオンライン対応も可能です。 - 困りごとのヒアリング

支援員が、仕事・住まい・家計・健康など、今の状況や悩みを丁寧に聞き取ります。必要に応じて関係機関とも連携します。 - 支援プランの作成

ヒアリングをもとに、希望や目標に合わせた「支援プラン」を作成します。支援は画一的ではなく、オーダーメイド方式です。 - 必要な支援へつなぐ

就労支援、住まいの確保、医療・福祉サービスの紹介など、必要に応じた具体的な支援が始まります。

支援中も定期的に状況を確認し、内容の見直しや継続支援の判断が行われます。無理なく前進できるよう、伴走してくれます。

生活困窮者解消に向けて私たちができること

では生活困窮者の解消に向けて、私たちはどのようなことができるのでしょうか。

支援が必要な人を窓口につなげる

生活困窮者は自立支援制度を利用して様々な支援を受けることができます。しかし、制度を知らないとその恩恵を受けることはできません。身の回りに支援を必要としている人がいる場合、各自治体の窓口に繋げることは非常に重要です。

直接の知り合いでなくても、地域に心配な人がいる場合は、相談窓口に相談できます。地域の一員として生活困窮者の自立を支援することが重要です。

民間支援も行われている

この記事では主に自立支援法に基づく自立支援制度を紹介してきましたが、生活困窮者を対象にした民間の支援も行われています。例えば、フードバンクや子ども食堂、炊き出しなどはそのうちの一つです。これらの活動にボランティアとして関わったり、資金面での支援を行うこともできます。

生活困窮者・自立支援制度に関するよくある質問

生活に困っている方を支える「生活困窮者自立支援制度」について、よくある質問をまとめました。制度の内容や利用方法を知ることで、不安を減らし、安心して相談できるようになります。

生活の困りごとを一人で抱え込まず、気軽に相談してみましょう。あなたの状況に合わせた適切な支援が受けられます。

Q1. 生活困窮者自立支援制度とは何ですか?

生活困窮者自立支援制度は、経済的に困っている方や、仕事や住まいに悩みがある方を支えるための制度です。地域の相談窓口が中心となり、一人ひとりの状況に合わせて支援プランを作成。

仕事探しや住まいの確保、生活の立て直しまで、トータルにサポートしてくれます。複雑な問題を一緒に整理し、安心して生活できるように手助けするのが目的です。

Q2. どこで相談すればいいですか?

お住まいの市区町村にある「自立相談支援事業所」や「生活困窮者相談窓口」で、無料で相談ができます。専門のスタッフが状況を詳しく聞き、必要な支援や手続きの案内をしてくれます。

相談は予約制の場合もあるので、事前に問い合わせてみましょう。プライバシーも守られ、秘密はしっかり守られますので、安心して話してください。

Q3. どんな支援が受けられますか?

仕事に就くための準備や就労支援、家賃補助(住居確保給付金)、家計管理の助言、子どもの学習支援、緊急の住居や食事の提供など、多様な支援があります。

状況に応じて複数のサービスを組み合わせ、長期的な生活の安定を目指して支援を受けられます。必要に応じて医療機関や福祉施設とも連携し、心身の健康面のケアも行います。

Q4. 支援を受けるには条件がありますか?

支援を受けるためには、経済的に困っていることや住まいの問題があることなど、一定の条件を満たす必要があります。

ただし条件は支援内容によって異なります。まずは相談窓口で自分の状況を正直に伝え、支援を受けるための具体的な条件や流れを確認しましょう。誰でも気軽に相談できる窓口が各地にありますので、一歩を踏み出してみてください。

Q5. 支援を受けることで何が変わりますか?

支援を受けることで、仕事探しのサポートや住まいの確保がしやすくなり、家計の見直しも進みます。子どもの学習支援や生活習慣の改善も受けられるため、生活の安定と自立に向けた道筋ができ、将来への不安が軽くなります。

支援を通じて自信がつき、地域の中で安心して生活できるようになる方も多くいます。

生活困窮者とSDGsの関係

最後に、生活困窮者とSDGsの関係も確認しておきましょう。

SDGs目標1「貧困をなくそう」などと関係

17の目標のうち、最も大きくかかわるものは目標1「貧困をなくそう」です。そのほか目標2「飢餓をなくそう」、目標3「すべての人に健康と福祉を」、目標4「質の高い教育をみんなに」とも関係しています。

そもそもSDGsは17の目標で構成されていますが、それぞれの目標は相互に関係しています。SDGsの目指す「誰一人取り残さない、持続的可能な社会」の実現には、どの目標も一つとして欠かすことができないということです。特に「誰一人取り残さない」という視点は重要で、自立支援制度というセーフティネットで全ての生活困窮者を自立へと導くことが求められます。

まとめ

この記事では「生活困窮者」について、生活困窮者自立支援法やそれに基づく自立支援制度を中心に解説してきました。

コロナ禍や経済混乱により増加する生活困窮者。支援制度が整いつつあるいま、生活困窮者の方々に関心を寄せ、正しく理解することも私たちにできる大切なことです。もし生活困窮者について誤った知識をお持ちのお知り合いがいたら、ぜひ正しい情報をシェアしてくださいね。

<参考文献>

厚生労働省「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル」

厚生労働省「一時生活支援事業の手引き」

厚生労働省「生活困窮者自立支援法について」

厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の 施行状況について」

厚生労働省「生活困窮者自立支援制度支援状況調査の結果について」

厚生労働省「生活困窮者自立支援制度における支援状況調査 集計結果 (令和2年度)」

厚生労働省「生活困窮者自立支援制度における支援状況調査 集計結果 (令和3年度)」

厚生労働省「生活困窮者自立支援制度における新規相談件数等速報値 (令和4年度)」

厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」

文部科学省「学校基本調査 令和3年度 初等中等教育機関・専修学校・各種学校《報告書掲載集計》 卒業後の状況調査 高等学校 全日制・定時制 281 状況別卒業者数」

厚生労働省「生活困窮者自立支援制度と 生活保護制度の連携のあり方について」

内閣府「令和3年 子供の生活状況調査の分析 報告書」

日本生命財団(代表研究者: 西垣 千春(神戸学院大学教授))「高齢者の生活困窮の原因分析に基づく予防対策の開発に関する研究」

日本財団「子どもの貧困対策」

杉並区「生活困窮者自立支援制度」

郡山市「生活にお困りの方の自立支援相談窓口について」

大阪市「生活にお困りの方へ」

新宿区「基準額一覧表」

この記事を書いた人

田中 宏樹 ライター

台湾第二の都市・台中に暮らしながら、日本語教師とwebライターをしています。自身がセクシャルマイノリティの当事者であり、また日本では公立学校での勤務経験もあるため、マイノリティの人権や教育といったテーマが得意。最近は少し「厄介ごと」のように思われてしまうことも増えてきたSDGsですが、読者の皆さんがもっと「自分ごと」と捉え、「思いやり」の気持ちを持つきっかけになるような記事を目指しています。

台湾第二の都市・台中に暮らしながら、日本語教師とwebライターをしています。自身がセクシャルマイノリティの当事者であり、また日本では公立学校での勤務経験もあるため、マイノリティの人権や教育といったテーマが得意。最近は少し「厄介ごと」のように思われてしまうことも増えてきたSDGsですが、読者の皆さんがもっと「自分ごと」と捉え、「思いやり」の気持ちを持つきっかけになるような記事を目指しています。