「リカレント教育」は、もちろん「教育」であるため、文部科学省から発信される文書等に出てきます。しかし、そればかりでなく、最近では、経済産業省や厚生労働省からの発信が多く見られます。

それは、「仕事」に大きく関わってくるからです。

本記事では、最近クローズアップされてきたリカレント教育とは何なのか、生涯教育とどのように違うのか、メリットや問題点等を、具体例も交えながらまとめていきたいと思います。

読んでくださった方が、自分をグレードアップすることにインセンティブを持ち、より豊かな人生をめざす気持ちになってくだされば幸いです!

目次

リカレント教育とは?簡単に解説

リカレント教育とは、義務教育を修了した人が、生涯にわたって、就労と教育、または余暇と教育を交互に行う事ができるようにするものです。

リカレント(recurrent)とは、本来「回帰」「還流」「循環」の意味を持つため、日本語では「回帰教育」「循環教育」とも言われます。

では、普通教育を修了した人がさらに何を学べるのか見てみましょう。

リカレントとは

リカレントは「繰り返す」を意味し、学ぶ→働く→また学ぶという循環を前提にした学び方を指します。

学校教育が終わった後も、必要な時期に教育機関やオンライン講座、企業内研修などで学び直し、獲得した知識やスキルを仕事に生かします。

日本では文部科学省や厚生労働省が社会人の学び直しを後押ししており、大学や専門職大学院の夜間・オンライン科目の活用や、職業訓練、資格取得支援が広がっています。

学位取得の長期学習だけでなく、短期の集中的な受講も含まれるのが特徴です。年齢やキャリアの段階に応じて柔軟に学び直す考え方だといえるでしょう。

リカレント教育で学べること

リカレント教育で学べることは、多種多様です。一般的には、すでに普通教育を修了し、就労した人が学ぶ内容であるため、より専門的知識を増やすためのものが多くなっています。

2018年に政府から出された「人づくり革命 基本構想」の第5章では、「効果的で必要性の高い」リカレント教育分野として、次の<産学連携によるリカレント教育>領域があげられています。

<産学連携によるリカレント教育>領域

- 先行分野におけるプログラム開発

ロボット、IoTを活用したものづくり、経営管理、農業技術、看護、保育、企業インターンシップを取り入れた女性の 復職支援等20程度分野 - 技術者のリカレント教育

AI、センサー、情報処理、バイオ、ファインケミカル、エンジニアリング、ロボットなど

また、推進のための人材(実務家教員・コンサルタントなど)の養成も推奨しています。

経済産業省ではこれを受け、より具体的な構想を以下のような内容で議論しています。

これを見ると今後は、②の「更なる社会参画のためのリカレント教育」を重点化したい意図がわかります。コロナ禍を考慮すれば、①もけして軽くはないでしょう。

それでは、リカレント教育が求められるようになってきた経緯をもう少し詳しく見ていきましょう。

リカレント教育が注目されている理由

近年「少子高齢化社会」が進み、労働力の不足がどの職種でも懸念されています。さらに、収束の見通せないコロナ禍の影響も見逃せません。

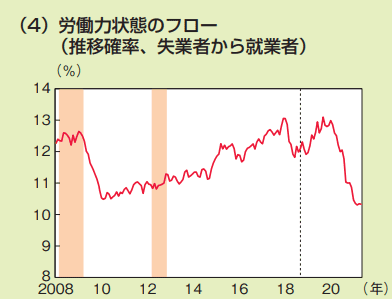

次のグラフをご覧ください。

東日本大震災後、増加傾向にあった就業者数は、感染症の影響で大幅に下落していることがわかります。

- 失業した方

- 正社員から非正規雇用になった方

- 非正規労働の収入が減った方

- 年金受給年齢の引き下げ等で、経済的な問題から「働きたい」「働かなくては」と感じている方々

が多くおられると思います。

しかし、筆者のような高齢者を始め、自分が今まで学んで来たことが、ITスキル、グローバルな視野を始めとする社会の変化に追い付いていない現実があります。

社会の変化にコロナ禍が拍車をかけた中、少しでも豊かな生活を得るための新たなスキルへのニーズが高まっているのです。

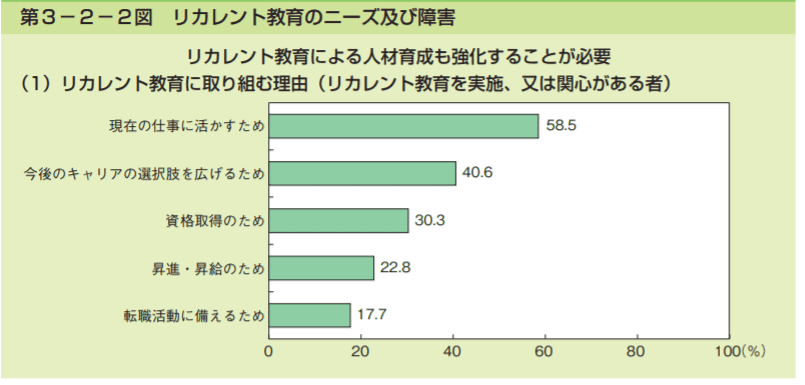

次のグラフは、リカレント教育に取り組んでいる、あるいは望む理由をまとめたものです。

現在就労している人も、キャリアアップのために必要と感じ、就労を目指している人も相当数いることがわかります。

リカレント教育のメリットと課題について整理する前に、多くの方が感じていらっしゃると思われる生涯学習、リスキニング(リスキル)との違いについて触れたいと思います。

リカレント教育と生涯学習の違い

生涯学習は、「人生をより豊かにする」ことを目的としています。仕事に直結しなくても、趣味やスポーツ・ボランティアなどの内容も広く含まれます。学び直しもその一環、ととらえれば、リカレント教育も生涯学習の形態の1つと言えます。

現在、大学などで社会人を対象に開かれているリカレント教育も、生涯学習講座として開設されているものもあります。

前述の経済産業省「議論の対象とするリカレント教育」の図の③「知的満足のためのリカレント教育」は、従来の生涯教育領域と重なるところがあります。

一方で、リカレント教育は、修業中や修業後も働くことを前提としています。そのため内容も、多くが就労に生かされることに限定されてきます。

具体的にどんな内容の学習が開設されているかは、別に章を起こして述べたいと思います。

リカレント教育とリスキングの違い

続いては、リスキル(リスキリング)との違いを確認します。リスキルは英語でre-skillが語源となっており、経済産業省の資料によると、

「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」

経済産業省「リスキリングとは―DX時代の人材戦略と世界の潮流―」

としています。近年のデジタル化により、新たなITスキルなどが求められるようになりました。そこで、企業が従業員に向けて学ぶ機会を提供し、必要なスキル習得を目指しています。これがリスキル(リスキリング)です。

2021年のダボス会議でリスキルの重要性が説かれたことで注目を集めるようになりました。

リカレント教育は、働く→離職して学ぶ→再度働くというように、一度その職業から離れることが前提にあります。対してリスキル(リスキリング)は、働きつつスキルを習得します。つまり、学び方のスタイルの違いがあると言えるでしょう。

言葉の違いがわかったところで、リカレント教育のメリットや課題について、話を進めていきましょう。

まずはメリットを整理していきます。

リカレント教育のメリット

リカレント教育を実施することのメリットとして、ここでは「就労者」「企業」「社会全体」の3つの視点を設けて見ていきます。

就労者個人にとってのメリット

人生100年時代への対応

長寿化により、仕事をする、あるいはしなくてはならない期間も長期化してきました。つまり、定年退職後の再雇用・再就職が求められているのです。

しかし、雇用環境が大きく変化していることで、以前と同じ職業を同じように続けることは難しくなっています。IT技術の進歩同様に、自らをアップデートし、生活を充実させていく手段としてリカレント教育があります。

就業選択・収入のアップ

近年では就労現場でも、家庭や学校など、さまざまな場所でITスキルが不可欠になったことは周知の事実です。

しかし、世界的にAI/IT人材の獲得競争が進む中、日本は人材が不足 しています。

上のグラフをご覧ください。

左のグラフからは、「先端IT人材(IoTやビッグデータ、AIなどの先端のITに携わる人)」がますます求められていくことがうかがわれます。

右のグラフからは、アメリカと比較して、ITやAI領域を担う理数系人材供給が不足していることがわかります。

つまり、リカレント教育を通してIT関連の専門的な知識を身につけることは、職業選択の幅を広げ、結果的に収入アップにつながるのです。

これは、専門家や企業からも明確に報告されており、

“自己啓発と年収との関連は、専門的分析では、「2年後」からとしながらも、「4年後の収入変化が少なくとも30%上昇することが示唆される」という試算が出されています。”

引用 「自己啓発が賃金に及ぼす効果の実証分析」(大阪大学大学院 吉田恵子氏)

といった研究や、民間の転職サイトでも、キャリアチャレンジの3年後から「確実に年収アップ」という数字が出されています。

具体的にどの位アップするかは、新しく得たスキルとその生かし方によりますが、どの試算にも共通するのは、「2年後から年収アップが見込まれる」という結果です。

企業にとってのメリット

従業員のスキルアップは、企業全体の成長に直結します。従業員が最新の知識や技術を身につけることで、イノベーションを生み出し、生産性向上が期待できるでしょう。

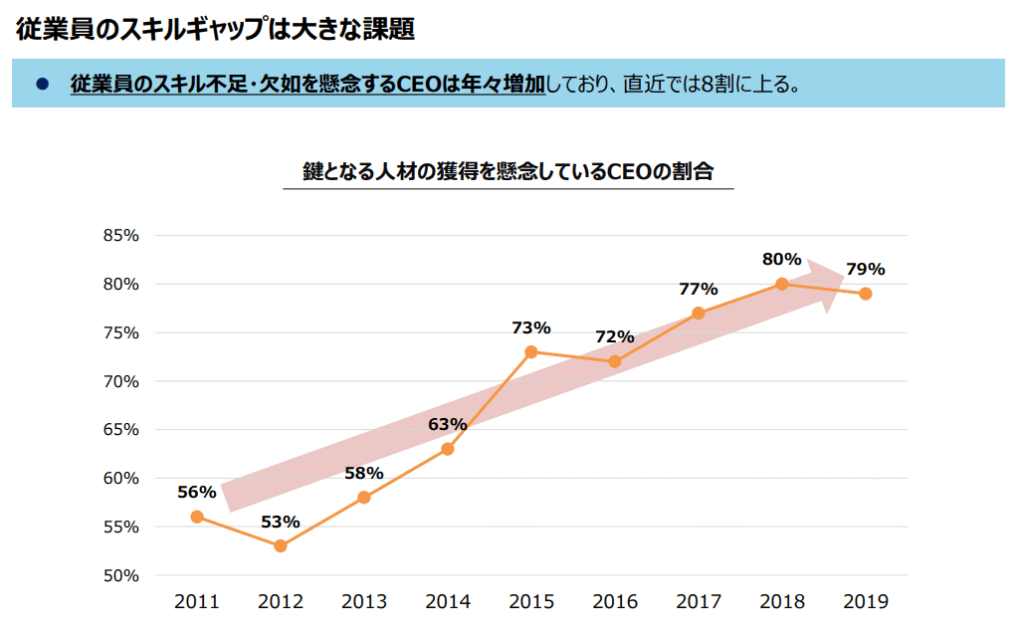

CEO ※a は、新採用者にばかりでなく、現従業員にも最新のスキルを求めています。

※a CEO: Chief Executive Officer 最高経営責任者

社会全体がSociety 5.0 ※b に向けて動き出している今、競争に生き残るため、スキル不足に対する企業の危機感はとても強いものがあると言えるでしょう。

リカレント教育の効果が期待されます。

社会全体にとってのメリット

ここでのメリットは、就労に限らず「生活の多くの場面でリカレント教育の結果が生かされる」という、生涯学習効果につながる視点からまとめています。

情報社会への対応

すでに生活の多くの場面で使われている IT/AI 技術は、今後もますますネットワークを広げてくるでしょう。利便性を活用していきたいものです。

持続可能性・多様性への対応

SDGs との関連は、別に章を起こして整理したいと思います。

少子高齢化への対応

労働力不足を補い、社会の活力維持に貢献することができます。少しでも収入が伴えば、個人の生活も潤います。地方創生に生かすことも可能です。

社会・世界全体の問題への対応

“環境やエネルギー問題など、個人単位でも、あるいはコミュニティ単位でも、できることから取り組むことで、解決をめざすことになります。”

引用:「生涯学習概論 -生涯学習社会の展望ー 」浅井経子氏(理想社)

このように、就労者としても企業としても、そして社会的にも求められているリカレント教育ですが、必ずしも順調に進められているとはいえません。

次の章では、リカレント教育の課題に触れていきたいと思います。

日本におけるリカレント教育の現状と課題

求められているのに、順調に進められていない原因はどこにあるのでしょうか。実態を見つめながら整理していきましょう。

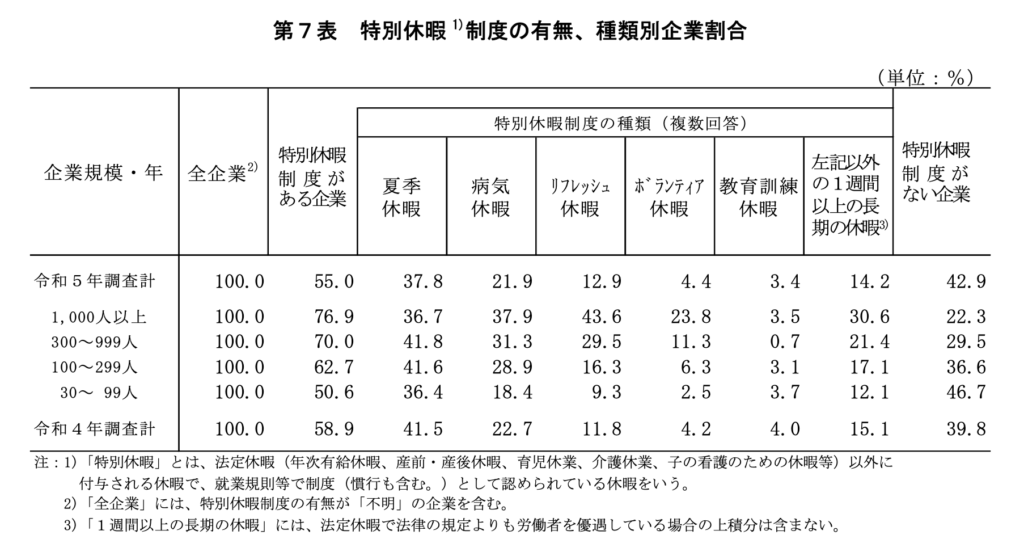

まず、大学院における社会人の学び直しの取り組み状況として、上の表・グラフをご覧ください。

多くの大学院が、社会人への再教育に向けたコースを設置し、さらに増加させるための検討を行っています。その他の高等教育機関も検討を行っており、自治体と協力してコースを設置しているところもあります。

しかし、「数量的に(社会人)学生が伸びない」という結果になっています。

引用:「発展する大学公開講座」瀬沼克彰氏;日本生涯学習総合研究所理事 (学文社)

文科省による調査結果も同様な結果を示しています。

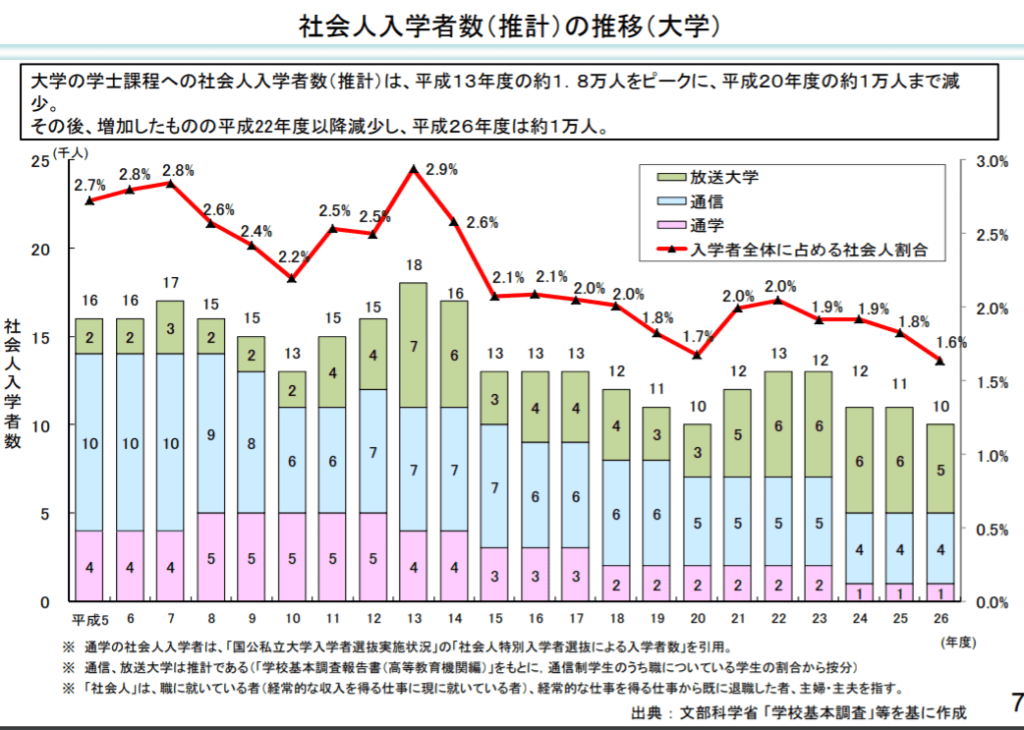

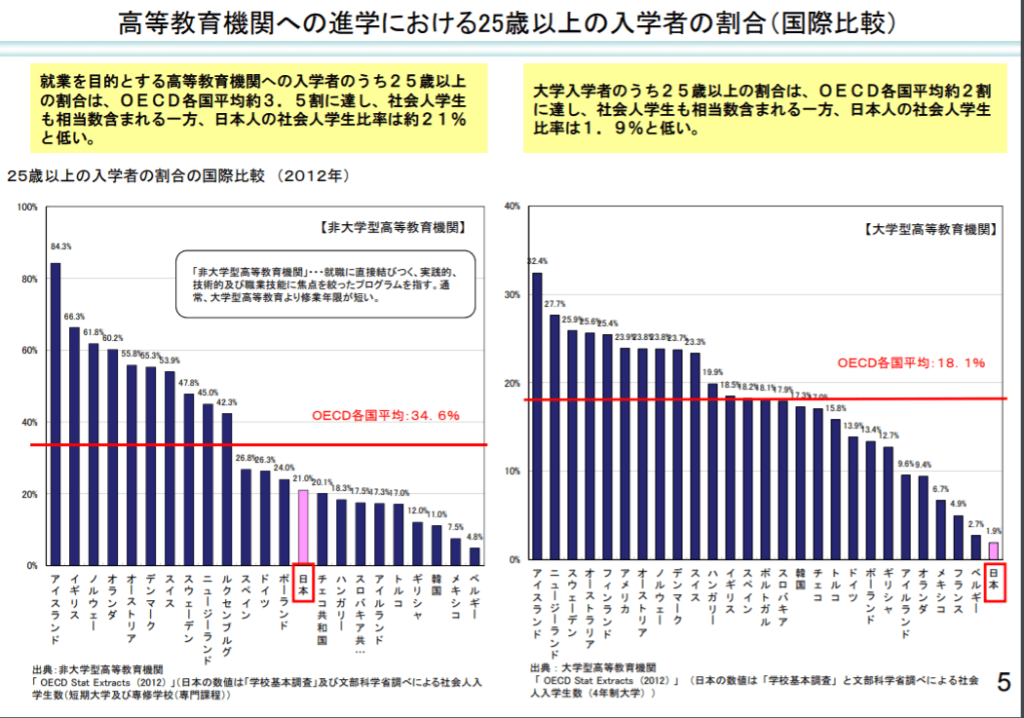

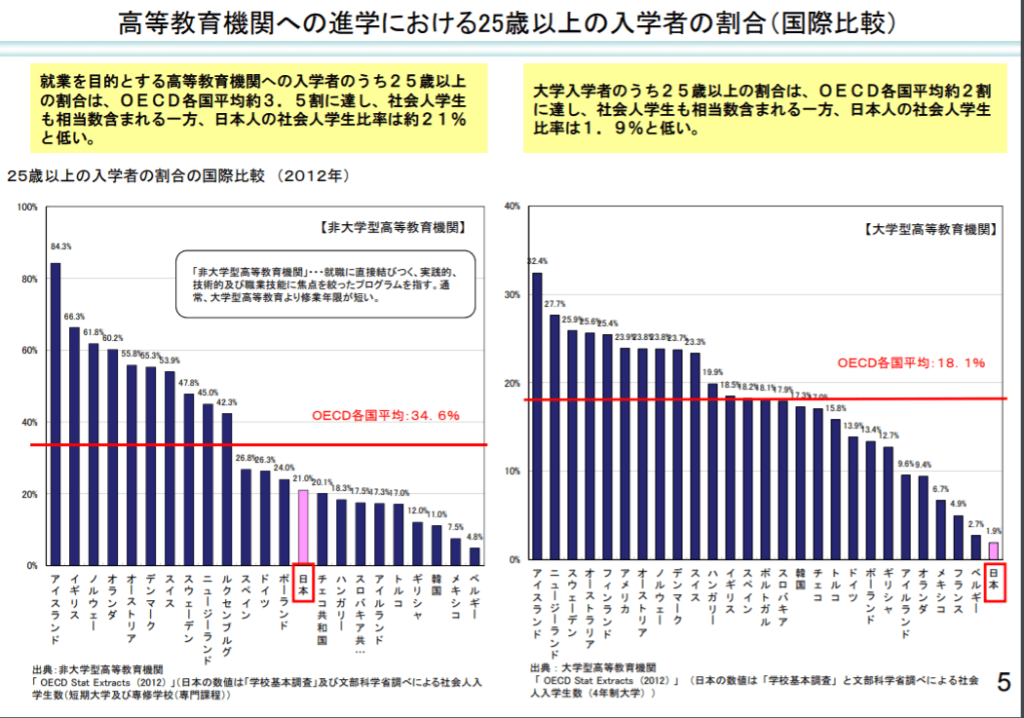

下の資料2つも、

- 大学への社会人入学者は減少している。

- 世界的に見ても、日本人の高等教育機関への社会人入学者は少ない。

ことを示しています。

前述したように、リカレント教育は、社会人の学び直し教育です。多くの人は義務教育を終え、すでに就労したり家庭を持っていたりします。

そういった状況下、自分が学び直しを実行するとしたら・・・と考えると、課題が具体的に見えてくるかもしれません。

費用の問題

大きな懸念の1つは費用ではないでしょうか。リカレント教育にかかる費用は、学ぶ方法や期間などで異なります。通年で大学に就学する場合、入学金と授業料で数十万円以上かかります。

公開講座や通信教育・オンライン授業を利用できれば、費用を抑えることはできるとはいえ、転職のために現就労を辞めて学び直すとすれば、その間の生活費も心配です。

ここは是非、給付金・助成金制度を利用したいものです。国や地方自治体から受けられる制度もあり、近年では企業もリカレント教育を後押しするシステムを取り入れ始めています。

どのような制度が利用できるか、その窓口などについては、後でしっかりまとめていきますので、ここではあと2つの課題を上げさせていただきます。

就学・通学時間の確保

社会人の多くは、すでに住居が定まっていると思われます。家庭があり、お子さんのことなどを考えれば、簡単に退職・休職したり、転居したり、単身赴任したりしにくいのではないでしょうか。

現在、自治体と連携した高等教育機関が、地域住民への学習プログラム提供を実施しているところがあります。居住する地域で学び直しができれば、通学時間はかなり節約できるはずです。

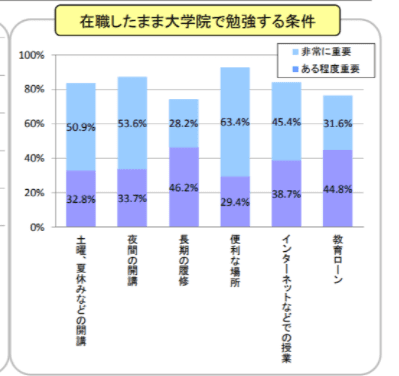

また、「いつ学習できるか」という時間確保も大きな条件です。上の資料からは、「大学院」で勉強する場合の条件として、1位の「便利な場所」に続き、夜間や休日での受講があげられています。

周囲の理解

この課題については、なかなか統計的な数値に現れにくいものがあります。年代や地域、個人の価値観によって様々な受け止め方があると思いますが、周囲の理解を得にくい雰囲気や状況を次の3つにまとめてみました。

- 最終学歴重視

特に日本の場合、どの大学(院)に入ったかが重視されてきました。しかしこれからは、そこで何をどの程度身につけたかという学習歴や実績が重視されてくるでしょう。 - 終身雇用制度への依存

長く勤めることはけっして否定されるべきではありませんが、そこに安住して進化しないことは通用しなくなるかもしれません。 - 年功序列賃金制への過信

近年では多くの企業が能力給や能率給に移行してます。

古い環境を脱出するにはエネルギーが必要です。世界の取り組みを見ていただくことで、リカレント教育に対する理解を深めていただくことが、学び直しを希望される方の一助になればと思います。

世界のリカレント教育に対する取り組み

リカレント教育は、1970年代に OECD(経済協力開発機構)の CERI ※c によって提唱されました。

「リカレント教育」という言葉は、1968年スウェーデンの教育相(当時)オルフ・パルメ氏によって提案され、1969年 ヨーロッパの文相会議で用いられたのが始まりと言われています。

※c CERI : Centre for Educational Research and Innovation 教育研究革新センター

それでは、リカレント教育先進国であるスウェーデンの例をご紹介しましょう。

スウェーデンのリカレント教育

年代を追って整理しながら、話を進めていきたいと思います。

〇1969年:「25:4 ルール」制定

25歳以上で4年以上の勤続経験のある社会人であれば、高校未修了でも大学入学を許可する制度です。

〇1975年:教育休暇制度導入

教育休暇については、この前年に ILO ※d によって採択された「有給休暇条約(労働時間に教育のための時間を含む)」を批准し、具体化したものです。

【日本との比較】

残念ながら、日本ではまだ批准されずに企業の努力目標とされており、現在でもわずか4.3%の実施結果となっています。2年前より下がっているのも残念な点です。

※d ILO:Internatinal Labor Organization 国際労働機関

〇1977年:高校未終了者への全国高騰教育適性検査試験導入

これにより社会人を学生として受け入れることが進み、25歳以上の成人学生の割合が増え、現在に至っています。

【日本との比較】

日本では「大学入学資格検定」いわゆる「大検」は以前からありましたが、受験資格・試験内容はかなり難関だったようです。「高等学校卒業程度認定試験」制度に移行したのは、2005年です。

〇1993年:EU(欧州連合)への加盟

他の加盟国に合わせて、若年層の大学進学を促す政策に転換が図られました。

〇2008年:「25:4ルール」終了

若年層と25歳以上の公平化を図るため、リカレント教育は大きくは奨励されなくなりました。しかし、新制度下でも社会人の就学が不利になることもないため、高い就学水準を保っています。

【再掲】

「日本におけるリカレント教育の課題」の章で見ていただいたグラフでも、25歳以上の大学入学者、社会人学生のどちらの割合も、3割を大きく上回っています。

東アジアのリカレント教育

東アジアの国々でも近年、社会人高等教育機関の受け入れの試みが始まっています。

高麗大学(韓国)、南京大学(中国)、台東大学(台湾)などの成果が待たれるところです。

リカレント教育には補助金がでる場合がある

就労者にとっても企業にとっても必要で有効なリカレント教育です。厚生労働省などには、雇用の安定と就職の促進を図る目的で、支援制度があります。

先に述べました「日本のリカレント教育の課題」に沿って、ご紹介していきます。

対象者部分に下線を付けましたので、読者の方々のご自身のキャリアアップのために、ぜひ参考になさってください。

教育訓練給付金

厚生労働省が行っている、労働者の主体的な能力開発やキャリア形成を支援する制度です。

専門実践教育訓練対象講座を修了した場合に、自ら負担した受講費用の20%〜70%が受けられます。

自立支援教育訓練給付金/高等職業教育訓練給付金

ひとり親の方が看護師等の国家資格や、デジタル分野等の民間資格の取得のために修学する場合に給付されます。

奨学金制度

経済的理由により、修学に困難がある優秀な学生等に広く運用されています。

「学生等」とあるように、審査において年齢制限を設けていないため、社会人の学び直しにも活用することができます。

日本学生支援機構の他、大学や地方公共団体が行っている制度もあります。

貸与型が基本ですが、条件によっては利子や返還が免除される可能性もあります。

人材確保支援助成金

労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合などに対して助成します。魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的としています。

7つのコースがあり、それぞれ条件や助成額が決まっています。

条件や給付額等、支援の詳細については、厚労省の「教育訓練支援制度」、文科省の「マナパス」で調べることができます。

教育訓練休暇制度

これは、厚労省が事業主に対して行う「人材開発支援助成金ー教育訓練休暇付与コース」制度です。

いわゆる「正社員」が、業務命令等ではなく自発的に受ける訓練が対象です。3年間に5日以上休暇が必要な場合に利用できます。

2018年度からは、1年間に120日以上休暇が取得できる「長期訓練休暇制度」も制定されました。

助成額は下の表の通りです。

※e 生産性: 投入した経費・人件費などに対して、どれだけ生産物が産出されたのかを測定する指標。粗利益。

国、地方自治体、企業、民間団体などが設けている色々な制度があります。リカレント教育に挑戦する際、利用できるものがあれば嬉しく思います。

次の章では、リカレント教育にすでに携わっている企業・大学をご紹介します。全部は網羅出来ませんが、ぜひ参考になさってください。

リカレント教育企業や大学・大学院の取り組み

まずは企業の取り組みから見ていきましょう。

企業の取り組み<サントリーグループ 人材育成>

※f SDP:Suntory Self-Development Program

「従業員一人ひとりが自分らしく、生き生きと働き、自己成長していくためには、自らの仕事人生に自ら責任をもって前向きに主体的に努力し続けることが必要」との理念から、「キャリア開発体系」を設定し、自己啓発支援プログラム SDP ※f を導入しています。

学ぶ内容は、ITスキル、英語を中心に多岐にわたっています。2019年度の受講者数は下記の表の通りで、一定の実績をあげていることが分かります。

ビジネス向けWebサービスを手がけるサイボウズ も、「育自分休暇制度」を2021年度からスタートさせています。ネーミングに理念を感じます。

大学・大学院の取り組み

「生涯学習との違い」でも触れましたが、高等教育機関の社会人向け講座は、教養講座が多いのが現状です。しかし、国の養成や企業からのニーズ、大学の経営方針転換などがあり、専門教育講座も増えてきました。

就学・通学の時間確保のために、サテライト教室を設けたり、利便性の高い都内のホテルや元校地に教室を開いたりする工夫をしている大学も見られます。リモートで受けられる講座も企画されています。

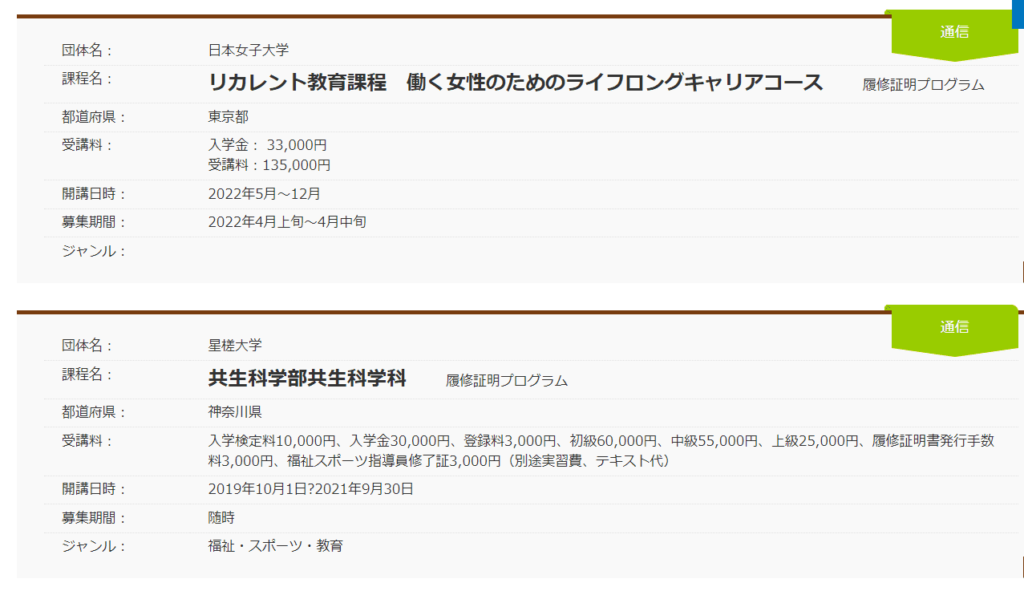

また、社会人の休日や夜間の講座を開いているところもあります。筆者も、先にご紹介しました文部科学省のマナパスを使って、下のような条件で検索してみました。

その結果、2件ヒットしました。

大学院でも、専門教育を広く社会に提供するリカレントプログラムが展開されています。

かなり専門性の高い事例ですが、「ここまで学べる!」という例にもなりますので、筑波大学大学院の例をご紹介します。

2022年度は、「人文社会ビジネス科学」と「人間総合科学」の両学術院で募集がありました。

経営・マーケティング・会計・ファイナンスだけでなく、数理学・統計科学・情報科学といった教育プログラムになっています。「サイバーセキュリティ学特別コース」を開いているところもあります。

入試はあるものの、このようなところで最先端を学べたら、キャリアアップ・チェンジの見通しも明るく感じられます。

リカレント教育を行っている大学一覧

| 大学名 | 主な社会人・リカレント向けプログラム | 学び方 | 分野・特徴(例) |

|---|---|---|---|

| 放送大学 | 正科生・科目履修生(学士も可) | 通信(オンライン・放送授業+面接授業) | 広い教養・専門。働きながら計画的に学び直ししやすい。 |

| 東京都立産業技術大学院大学(AIIT) | 専門職大学院(情報・創造技術系)、科目等履修・単位バンク | 平日夜間・土曜中心、オンライン活用 | 社会人の時間割に配慮。授業資料・録画視聴などe-learning整備。 |

| 早稲田大学(WASEDA NEO/エクステンション) | 社会人向け公開講座・eラーニング | 通学/オンライン/ハイブリッド | ビジネスや教養の短期講座を継続受講しやすい。 |

| 早稲田大学ビジネススクール(WBS) | 夜間主MBA(社会人向け) | 平日夜間・土曜 | 働きながら学べる制度設計。マネジメント/ファイナンス系が充実。 |

| 慶應義塾大学(慶應MCC) | 社会人向け実務セミナー・講座 | 通学/オンライン | ビジネススキルからリベラルアーツまで幅広いテーマを継続開講。 |

| 神戸大学 | リカレント・リスキリング特別プログラム等 | 通学/オンライン | 数日~数か月で修了できる社会人向けプログラムや公開講座を体系化。 |

| 京都大学 経営管理大学院(GSM) | MBA(社会人の在学を想定) | 通学(平日・土曜) | 仕事を続けながら通う社会人を含む多様な学び手に対応。 |

| 筑波大学(東京キャンパス) | 社会人のための夜間大学院 | 平日夜間(集中開講あり) | 少人数・短期間で単位取得が可能な設計で在職者に配慮。 |

| 名古屋商科大学ビジネススクール(NUCB) | MBA/EMBAほか | 通学/オンライン | 一部講座が専門実践教育訓練給付の指定。週末・平日夜の受講設計。 |

| 立教大学ビジネススクール | MBA(ビジネスデザイン研究科) | 平日夜間・土曜 | 社会人対象のビジネススクール型大学院。給付金指定講座あり。 |

| 一橋大学(エグゼクティブ教育) | HFLP等エグゼクティブ・プログラム | 通学中心 | 次世代CFO等のリーダー育成を目的とした高度な実務教育。 |

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) | 社会人コース特別選抜 | 夜間・休日(東京サテライト等) | 休日・夜間実施で在職者が通いやすい設計。 |

上の一覧は、公式に社会人の学び直しに配慮した制度や講座を明示している代表例です。通信型で幅広く学ぶなら放送大学、情報・デジタル分野の実務直結ならAIITのように、目的や働き方に合わせて選びましょう。

働きながら学位取得をめざす場合は、早稲田WBSや京都大学GSM、立教などの夜間・週末中心のMBAが選択肢になります。費用面は大学やプログラムで差があるため、専門実践教育訓練給付の指定があるかや履修証明・科目等履修の可否を事前に確認すると良いです。

また、神戸大学のように短期集中の履修証明・公開講座を組み合わせると、現職のまま段階的にスキル更新ができます。各校とも募集時期・出願要件・時間割が異なるため、最新の公式情報で詳細をチェックしましょう。

2025年にリカレント教育を無料で行っている大学

ここでは、2025年にリカレント教育を無料で行っている大学を紹介します。

東京大学の無料公開講座(東京カレッジ等・オンライン中心)

東京大学では、研究成果を社会に開く公開講座を継続的に実施し、東京カレッジの講演会はオンライン開催で参加費無料の回が多数あります。いずれも事前申込制で、社会人や学生など幅広い層が対象です。

身近な社会課題から最先端研究まで扱うため、仕事の合間に学び直しを始めたい人にも取り入れやすいでしょう。最新の開催情報と申込方法は大学公式サイトのイベント告知で確認できます。

法政大学 リカレント教育オフィスの無料オンライン講座

法政大学はリカレント教育オフィスを設置し、社会人向けの公開講座をオンラインで展開しています。2025年度も、リカレントや越境学習をテーマにした受講料無料の回が設定され、先着制で申込できます。

講義はZoom配信で、自宅や職場から視聴しやすい設計です。履修証明や長期プログラムと組み合わせれば、無料講座で関心分野を把握してから本格学習へ進むという使い方もしやすいでしょう。

東京都立産業技術大学院大学(AIIT)の無料公開講座「AIITフォーラム」

AIITは、学内外の誰でも参加できる公開講座「AIITフォーラム」を通年で開催しています。情報、ものづくり、デザイン、起業など実務直結のテーマを取り上げ、無料のWeb講演会やオンデマンド配信もあります。

最新回は2025年9月配信のオンライン講演で、時間や場所にしばられず受講しやすいのが利点です。デジタル分野の動向を手早くキャッチアップしたい社会人に適した入り口になります。

ふじのくに地域・大学コンソーシアムの無料リカレント教育リレー講座

静岡県内5大学が連携する「ふじのくに地域・大学コンソーシアム」では、各大学の強みを生かした受講料無料のリレー講座を毎年度実施しています。

2025年度は6~7月に開講し、オンラインと対面を組み合わせて保育、教育、経営、看護、情報科学など幅広い分野を学べます。

対象に制限はなく、関心があれば単独回だけの参加も可能です。地域連携型の取り組みなので、実務と結びついた内容を効率よく試せます。

JMOOC経由で無料受講できる大学講座(東北大学ほか)

国内大学のオンライン講座を束ねるJMOOCでは、修了証取得まで無料で受講できる講座が多数公開されています。

日本初のMOOCプラットフォームgaccoを通じ、東北大学などの講義をインターネット環境があれば誰でも学べます。

まずは短期の無料講座で基礎や興味分野を確認し、その後に学位や履修証明へ進むステップにも活用しやすいでしょう。講座の開講状況や証明書の条件は各コース案内で確認してください。

リカレント教育に関するよくある質問

リカカレント教育に関するよくある質問をまとめました。リカレント教育の詳細がわかるためご覧ください。

文部科学省はリカレント教育を通じてどんな効果を期待している?

文部科学省は、リカレント教育を通じて以下のような狙いがあります。

- 社会人の学ぶ機会の確保

- 産学連携の強化

- 社会人入学者数の増加

社会人が学び直すことでさらなるスキルを習得し、新商品の開発や事業創設などが期待できます。教育は事業を発展させたり経済を向上させたりするのに大切ですが、社会人は学ぶ機会が多くありません。

そのため、リカレント教育を通じて教育の普及を目指しています。

リカレント教育は英語でなんという?

リカレント教育は英語で「recurrent education」と表します。recurrentには「再発する・繰り返す」の意味があり、社会人が仕事と教育を繰り返すことを表しているでしょう。

リカレント教育の具体例は?

リカレント教育を実施している会社として、SCSK株式会やサイボウズ株式会社などがあります。

SCSK株式会では資格取得に応じた報奨金や、全従業員への月5,000円の学び手当を提供しています。その結果、サービス利用者が3倍以上に増え、業務に関する資格取得が促進されているのが現状です。

また、サイボウズ株式会社も退職してから最長6年間は会社に戻れる「育自分休暇」を提供しています。手軽に学べる環境が整っていると言えるでしょう。

リカレント教育とSDGs目標4「質の高い教育をみんなに」との関係

最後に、リカレント教育とSDGsの関わりについてみていきましょう。まずはSDGsについておさらいです。

SDGsとは、Suntainable(持続可能な)Development(開発)Goals(目標)で、読み方は、エスディージーズです。

SDGsは、2015年9月の国連総会で、193の加盟国の全会一致で採択されました。「地球上のだれひとり取り残されない」という理念のもと、世界が抱える「環境」「社会」「経済」の課題を17の目標としてまとめ、それぞれ2030年までの達成を目指しています。

17の目標を表わすロゴは、近年いろいろなところで目にするようになりました。

リカレント教育は、まずSDGs目標4とSDGs目標8に直結します。

SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」

質の高い教育を目指すために、SDGs目標4の中により詳しいターゲットを示しています。

- 4.1 小中学校教育

- 4.2 乳幼児の発育・就学前教育

- 4.3 高等教育

- 4.4 職業教育

- 4.5 社会的弱者教育

- 4-6 すべての学習者

とあらゆる教育段階で、持続可能な開発のための知識と技能を取得できるようにすることが述べられています。

さらに、何を学ぶかによって、他の目標にも大きく関わってきます。例をあげましょう。

<中村学園ーハラルセミナー>

福岡県にある学校法人中村学園では、2015年から年に1度、ハラルセミナーというオンライン公開講座を行っています。ハラル ※g について学び、日常生活や地域社会、仕事に生かすことで、次の目標にもつながります。

※g ハラル:イスラム法で許された許可された行為や食事。ハラールとも表記される。

まとめ

義務教育を修了した人が、必要に応じて「学び直し」をすることは、社会全体の大きな流れとなっています。そのための費用や時間の確保といった問題に対しても、様々な支援があることも分かりました。

リカレント教育は、就労者にとっては雇用の機会と収入を増やすことに繋がり、企業にとっては、そのような従業員が増えることで、組織全体の成長に繋がります。

この記事が、ご自分の人生をより豊かにするために、リカレント教育の検討に踏み出す一助になれば幸いです。ぜひ、本記事の内容を参考にして、、リカレント教育に関する理解を深めてください。

<参考文献>

中村学園 https://www.nakamura-u.ac.jp/sdgs/sdgs-info/sdgs_actions/654/

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。