ファッションは、世界で多くの人々を雇用し収益を生み出す、活気に満ちた業界です。次々と新たに発信されるトレンドは私たちに楽しみを与え、日々の生活を豊かにしてくれます。

その一方で、ファッション業界が地球環境や社会にもたらす様々な影響が懸念されています。そんなファッション業界が直面する課題の解決のために注目されているのが「サステナブルファッション」です。

今回は、サステナブルファッションとは何か、そして企業や私たち個人にできることは何かを紹介します!

目次

サステナブルファッションとは?簡単に解説

「サステナブルファッション(Sustainable fasion)」は、直訳すると”持続可能なファッション”という意味です。

環境省は、サステナブルファッションを下のように定めています。

衣服の生産から着用、廃棄に至るプロセスにおいて将来にわたり持続可能であることを目指し、生態系を含む地球環境や関わる人・社会に配慮した取り組みのこと。

環境省

つまり、サステナブルファッションは生産や廃棄だけに配慮しても成り立たず、業界における全ての過程において、環境・人々・社会経済に配慮しなくてはなりません。

関連記事:「サステナブルとは?SDGsとの違い・企業の取り組み事例を簡単に解説」

サステナブルファッションとエシカルファッションの違いは?

サステナブルファッションというと、似た言葉にエシカルファッションがあり、何が違うのか疑問を抱く方もいると思います。

「エシカル(Ethical)」とは、「倫理的な」という意味で、法律などで定められていなくても、人権や社会に対して良識的な行いをすることを指します。つまり、エシカルファッションは、労働者や社会、環境に対して優しいファッションのことです。

この考え方は、2013年4月24日にバングラデシュのシャバールで起きた「ラナプラザ崩落事故」をきっかけに重要視されるようになりました。ラナプラザ崩落事故とは、当時多くの労働者が勤務していた8階建ての商業ビルが崩落し、死者1,127人、負傷者2,500人以上が出た事故です。

事故前日にはビルの亀裂が見られ、作業を中止するように警告がされていたにも関わらず、利益を優先したオーナーらが、労働者を働かさせ続けたことが多くの被害者を出した要因のひとつと言われています。

ラナプラザ内には、世界的アパレルブランドの下請け工場が数多く入っていました。これをきっかけに、ファッション業界は生産現場に責任を持つべきだという考えから、エシカルファッションが叫ばれるようになりました。そのためエシカルファッションは、経済面や自然環境よりも、過酷な労働環境といった、より社会的な問題に焦点を当てるケースが多く見られます。いくら環境に優しい素材を使った商品も、その背景に不当な労働が行われていればエシカルファッションとは言えません。

とはいえ、サステナブルファッションも労働者や社会に配慮することを指すのに変わりなく、関係性が非常に深い言葉と言えるでしょう。

サステナブルファッションとスローファッションとの違いは?

次に、サステナブルファッションとスローファッションの違いについて確認しましょう。

環境・人々・社会経済に配慮する点はサステナブルファッションと共通した項目ですが、「ファストファッション」と対する概念であることがスローファッション独自の視点として挙げることができます。

流行りのデザインのアパレル製品を大量に、短いサイクルで安価に市場流通させるファストファッションは、2000年代から日本にも多くのブランドが上陸し一世を風靡しました。

しかしその華やかさとは裏腹に、次第に生産背景や衣類ロス問題など、持続可能ではない面が次々と露呈したことで量より質、そして長く愛せる衣服を広めていこうとスローファッションが台頭したという訳です。

アパレル・ファッション業界が環境や社会へ与える影響・問題点

ラナプラザ崩落事故をきっかけに、今まで以上にファッション業界における様々な課題が明るみに出てきました。労働問題だけでなく、衣服を作る上での環境への負荷も指摘されています。事実、国連貿易開発会議(UNCTAD)は、全産業の中でファッション業界は、第2位の汚染産業であると報告しているのです。

これを踏まえて、ファッション業界が抱えている課題を

- 生産から廃棄まで環境に負担がかかる

- 労働者への配慮

の2つの観点から詳しく見ていきましょう。

生産から廃棄まで環境に負担がかかる

私たちが身に着ける衣服は、原料調達から生産、廃棄に至るまで、それぞれの段階で大量の水を消費し、CO2を排出します。環境省によると、ファッション業界における原材料の調達から製造までに発生する年間環境負荷の総量は、下記の通りです。

- CO2排出量が約90,000kt

- 水消費量が約83億m³

- 端材等排出量が約45,000t

これは、何百万人もの人が生活するのに十分な水の量を消費し、国際航空業界と海運業界を足したものよりも多い量のCO2を排出しており、いかにファッション業界が環境に負荷をかけているのかが分かります。

もう少し踏み込んで、各工程に焦点を当てて確認します。

原材料

現代の衣服を作る素材の多くは、再生不可能資源です。例えば多くの服に使用される化学繊維は、ペットボトルなどと同様に石油由来のものです。衣服生産のための原材料を調達することで、再生不可能資源を消費しているのです。

「天然素材を原材料にすれば解決できるのでは?」

と思うかもしれません。しかし、例えば天然繊維である綿花でさえ、栽培時には大量の水を消費します。ウールなど、環境に優しそうに聞こえる素材も、羊の餌には農薬や殺虫剤が使用されることがあります。

このように、ファッション業界に不可欠な原材料調達の過程で、既に環境に負荷を与えているのです。

生産

衣服の生産には、紡績、染色、裁断などの様々な工程が含まれ、その中で

- CO2の排出

- 環境に害のある薬品の使用

- 天然資源や水の大量消費

といった環境負荷がかかっています。

衣服の製造の多くはアジア圏に集中し、これらの地域は主に天然ガスで作られた熱や電気を利用するため、生産時におけるCO2の排出や天然資源の消費量が問題視されています。

その中でも、衣服生産の際に使用される水の量は深刻です。国連欧州経済委員会(UNECE)のアナリストのBirgit Lia Altmannは、「ジーンズ1本生産するために消費される水の量は1万リットル以上。これは、1人の人間の10年間分の飲み水を失うことを意味しています。」とファッション業界が環境に与える影響について指摘しました。

このように、ファッション業界の生産過程では、CO2排出や水や天然資源の消費、化学物質における水質汚染など多くの問題をはらんでいるのです。

輸送

様々な製造段階が必要な服の生産は、複数の工場で分業されることが一般的です。そのため、それぞれの段階で輸送が必要となり、CO2排出の要因となります。

日本国内の衣類はほとんどが輸入品です。経済産業省生活製品課の発表によると、2018年の国内アパレル市場における衣類の輸入浸透率は、97%。輸入のためにも、飛行機や船が使用されることを忘れてはいけません。

販売

トレンドが毎季節ごとに変わるファッション業界では、衣服の需要の把握が非常に難しいとされています。そのため販売においても、多めに仕入れたり、売れ残りそうだったらセールを行い売り切るように努めます。それでも売れ残ってしまった商品は、翌年に持ち越すか、廃棄されてしまうのです。

また、ファッション業界の販売過程の問題に、販売後のアフターケアを行うお店が少ないことが挙げられます。例えば販売後にサイズが合わなかったり破れが見つかったときに、同じ店舗で修理を行えば、顧客は長く使うことができますが、そのようなサービスを併設しているお店は稀です。

廃棄

環境省の調査によると、国内の衣服のうち、焼却・埋め立て処分される量は、年間約48万トン。(スカイツリー約13基分の重さと同じ)

衣料廃棄物全体のうち、リサイクルやリユースされるのはわずか2割ほどで、残りは焼却や埋め立て処分に回されているのです。

衣服を燃やすと、ダイオキシンなどの有害ガスが発生します。また、石油由来のプラスチックでできた衣類は、土に還らないため埋め立て処分をすると土に対しての汚染が大きく、環境に優しい廃棄方法はほとんどないのが現状です。

▶︎関連記事:「日本リユースシステム株式会社 |リユースの促進とワクチンで社会に貢献」

労働者への配慮

ファッション業界における労働者を始めとする人権に関する問題も、非常に深刻です。衣服が生まれる背景には、農家の健康被害や製造者の過酷な労働環境が隠れています。

農家の健康被害

洋服の素材として一般的な綿花の生産過程では、多くの農薬が使われ農家に健康被害をもたらします。世界の耕作地面積の約2.5%を占めるに過ぎない綿花の栽培地域で、世界の殺虫剤放出量の16%が使用されているとWWF(世界自然保護基金)が発表しており、これは、他のどの作物より多いと言われています。

また、綿花の産地の多くは発展途上国です。防護服を手に入れられない、識字率が低く農薬の包装に書かれた注意書きを読めない、などが理由で、殺虫剤の安全な使用ができないケースも見受けられます。国連大学ウェブマガジンでは、綿花の殺虫剤の使用を直接の原因とした死者数は、毎年2万人もいると指摘。綿花というと天然素材で良いイメージを抱きがちですが、農家への大きな健康被害が出ているのです。

製造者の過酷な労働環境

労働者への配慮は、農家だけでなく衣服の製造者にも向ける必要があります。企業の製造工程における、人道的リスクを調査しているKnowTheChainは、大手ラグジュアリー・ブランドiなどでも劣悪な労働環境が続いていると発表しています。

劣悪な労働環境とは、

- 低賃金や給与未払い

- 長時間労働

- 児童労働

- 危険な建物の中での作業

- 十分な設備のない環境での危険な薬品の取り扱い

などを指します。

実際にカンボジアの首都プノンペンにある縫製工場では、生きるために必要な賃金を要求しデモを行った労働者に対し、警官隊が発砲し、少なくとも3人が死亡したという悲しいニュースもありました。

これらの背景には、利益ばかりを優先させるオーナーらが、雇用機会が十分に確保されていない発展途上国の労働者を利用し、低賃金・リスクがあっても辞めれない環境を作り出している現状があります。

サステナブルファッションが注目されている理由と背景

ここまで紹介したような課題には、ファストファッションの拡大が大きく関わっています。ファストファッションとは、流行の最先端を取り入れ、かつ低価格でほどよい品質の衣料を、短いサイクルで大量生産・販売するファッションのことです。

ファストファッションの流行がファッション業界の危機につながる可能性

ファストファッションが流行ると、供給量は増え続け、店舗で売られる服が低価格化します。そして安く服を買い替えられるという理由から、廃棄が増える悪循環が起こります。結果的にファッション業界の利益は減り、労働者の働く環境はさらに悪くなるという、まさにファッション業界の危機に陥ってしまうのです。

循環型社会を推奨するEllen MacArthur財団の報告書によると、サステナブルファッションを推奨することで、1,920億ドルもの利益をファッション業界にもたらされると予測しています。つまり、ファストファッションのあり方が変われば、廃棄される商品が減るだけでなく、利益につながり、正当な賃金での雇用にもつながるでしょう。

衣服の大量廃棄による環境負荷の深刻化

近年、ファッション業界では衣服の大量生産・大量消費が進んだ結果、着られなくなった衣類の多くが廃棄されています。国連の調査によると、世界では年間9200万トン以上の衣服がゴミとして処分されており、その多くは焼却または埋め立てられています。

これによりCO₂の大量排出や有害物質による土壌・水質汚染といった深刻な環境問題が発生しています。特に合成繊維は自然分解されにくく、海洋プラスチック問題にも影響を与えていると指摘されています。

こうした状況に対して、「服を長く大切に着る」「リサイクル・再利用を進める」といったサステナブルファッションの考え方が、持続可能な未来を目指すうえで注目されているのです。

生産現場における労働環境の問題

多くのアパレル製品は、バングラデシュやインドなどの発展途上国で生産されていますが、その現場では劣悪な労働環境が社会問題となっています。長時間労働や低賃金、過酷な作業環境に加え、児童労働が行われているケースもあります。

2013年には、バングラデシュの縫製工場が倒壊し1,100人以上の命が失われた「ラナプラザ崩壊事故」が世界中に衝撃を与えました。このような背景から、「安くて早い」ファッションの裏にある犠牲を見直す動きが広がっています。

消費者が、適正な労働環境を確保しているブランドや企業を選ぶことで、サステナブルなファッション産業への転換を促進することができるとして注目されています。

サステナブルファッションの取り組み・目指すもの

ファッション業界の問題を解決し環境や労働者を守るために、注目を集めているのがサステナブルファッションです。

環境に配慮

環境への配慮とは、原材料を生産する農業から、製造、廃棄まで全ての過程において負荷の少ない方法を選ぶということです。環境に配慮した素材を活用したり、リサイクルを意識した製品を作るなど、持続可能な地球環境を保っていくことを目指します。

国連環境計画消費生産課長のエリサ・トンダは、「これまで通りの方法を続ければ、ファッション業界からのCO2排出量は、2030年までに50%近く増加すると見られます」 と指摘しており、一刻も早くファッション業界のあり方を変えなくてはなりません。

人にも配慮

サステナブルファッションは、衣服が生産される工程の中で、関わる全ての人たちが安全な環境で働け、公平な雇用形態が確保されている状態を目指します。

いくらコストパフォーマンスが良いファッションアイテムも、その裏側で過酷な労働が行われていては持続可能とは言えません。下請けの工場と公正な取引を行い、賃金の支払いをし、安全な労働環境を整えることが重要です。

持続可能な仕組みを目指す

サステナブルファッションは、環境や人に優しい「持続可能な仕組み」を目指す取り組みです。従来のファッション業界は、大量生産・大量廃棄・低賃金労働など多くの問題を抱えていました。これに対し、素材の選定から生産、流通、消費、廃棄に至るまでのすべての過程を見直し、環境負荷を減らしつつ、労働者の権利を守る仕組みづくりが求められています。

再生素材の活用や服の回収・リユース、フェアトレードの導入などがその一例です。ファッションを楽しみながらも、未来の地球と人々の暮らしを守る新しい価値観が、今まさに必要とされています。

サステナブルファッションを目指すための企業の取り組み

サステナブルファッションを実現するには、消費者だけでなく企業の積極的な姿勢が欠かせません。素材の選定から店舗運営、販売後のサービスに至るまで、企業にできることは多岐にわたります。ここでは、代表的な取り組みを具体例とともに紹介します。

環境と人に優しい素材選び

衣服の製造には、環境と労働者に配慮した素材選びが求められています。たとえば、オーガニックコットンは化学薬品の使用を最小限に抑えて栽培されており、従来の綿花栽培で問題視されていた農薬による健康被害や土壌汚染のリスクを軽減します。

また、ペットボトル由来のリサイクルポリエステルなど再生素材の活用も進んでいます。これにより、限られた資源の保全や廃棄物の削減が可能になり、ファッション業界全体の環境負荷低減にもつながります。素材段階から「持続可能性」を意識する姿勢が企業には求められています。

徹底した透明性を

以下のような情報を、企業が積極的に開示することは、サステナブルファッションの信頼性向上につながります。

- 素材はどこで調達されているのか

- どのくらいのCO2排出があり、どのくらいの水を消費しているのか

- 生産者にはどのくらいの賃金が支払われているのか

- 生産者の労働環境は安全であるか

ファッションレボリューションの報告によれば、主要ブランド200社のうち半数近くがCO₂排出量などの環境データを公開していません。労働者の賃金や労働環境についても不透明なことが多く、悲劇的な事故につながった事例もあります。素材の原産地、CO₂排出量、水の使用量、生産者の安全や賃金など、ブランドが積極的に情報を公表することで、消費者は「知る権利」を得られ、透明性のある選択が可能になります。

受注生産による在庫・廃棄の削減

注文を受けてから製品を製造する「受注生産」は、在庫の過剰生産による廃棄問題を防ぐ有効な方法です。売れ残りを防ぐことで、衣類の無駄な焼却や埋立を回避できます。

オーダーメイドに近い形で生産されるため、即時の納品が難しいという課題はあるものの、その分、管理コストや在庫リスクの削減にもつながります。販売効率を上げながら、環境負荷の軽減も図れる、まさに両立可能な仕組みといえるでしょう。

セールを行わず、適正価格での販売

過剰在庫を抱えないために、適正な量を仕入れ、セールに頼らず定価で販売する姿勢も重要です。大幅な値引きを前提としたビジネスモデルでは、人件費を削る必要があり、結果として低賃金労働を助長する恐れがあります。

適正価格で売るには、AIなどのテクノロジーを活用し、トレンドや需要を正確に予測することが求められます。こうした精度の高い販売戦略により、労働者に公正な賃金を支払い、持続可能な雇用環境をつくることが可能になります。

販売後のアフターサービスを充実させる

購入後の衣類を長く大切に使ってもらうために、補修やリペアサービスを提供する企業も増えています。取れたボタンの付け直しやほつれ直しといったサービスは、衣類の廃棄を防ぎ、結果的にゴミの削減に貢献します。

さらに、自社製品の回収やリサイクルに力を入れることで、循環型ファッションの構築にもつながります。こうしたサービスは環境への配慮だけでなく、ブランドへの信頼感や愛着にも直結する重要な要素です。

企業にとってこうした取り組みは、短期的にはコストや手間がかかるように見えるかもしれません。しかし、消費者の間でサステナブルファッションへの関心が高まる今、これらの実践は社会的責任を果たすと同時に、ブランド価値や企業イメージの向上にもつながります。サステナビリティは、単なる流行ではなく、企業にとっての未来戦略でもあるのです。

サステナブルファッションの選び方・私たちができること

ファッション業界の課題を知ると、衣類の購入自体をやめようと思う人もいるかもしれません。しかし、衣服が売れなくなると、原材料を生産している農家や衣服を制作する人々の仕事がなくなり、生活はさらに困難になってしまいます。

何より衣類は私たちの生活にかかせないアイテムです。この章では消費者として、ファッションとは上手に付き合っていくためのポイントを紹介します。

1着を長く大事に着よう!

ここまでお読みいただけたら、1着の服には、多くの資源が使われていることがお分かりでしょう。その1着を、少しでも長く大事に着ることで、地球の資源を守ることにつながります。

また、環境省によると、現在よりも皆が1年長く着ることで、国内全体で4万トン以上ものCO2削減ができると発表しています。

- 流行に左右されずにずっと着たい服を買おう

- 丈夫な素材を選ぼう

- 少しの破れなどはお直ししよう

- 過度な洗濯は避けよう

5R を意識しよう!

「5R」とは、ごみを減らすためにできるアクションです。リデュース、リユース、リサイクルの「3R」に馴染みはあるものの、5Rは聞いたことがない人もいるかもしれません。5Rとは、この3Rにリフューズとリペアを加えたものです。

1つずつ簡単に説明します。

リデュース(Reduce)

リデュースとは、使う物やごみを減らすことです。例えば、普段の生活で水筒を持ち歩き、ペットボトルのゴミを出さないのもリデュースのひとつです。ファッションにおいては、本当に必要な衣服かどうかを吟味して購入し、捨てる量を減らすように工夫することが大切です。

- 新しい衣服を買うときにすでに似たようなものを持っていないか確認しよう

- 本当に長期間着たくなる服を選ぼう

- 大量生産された服をできるだけ避けよう(→大量生産されたものが人気だと、さらに製造が加速してしまうため)

リユース(Reuse)

リユースとは、新しい物を買わず、すでにある物を使うことです。リサイクルとの違いは、リユースは基本的に形を変えずにそのまま使うこと。ファッションで言うと、おさがりや古着が良い例です。

まだ着られる服をサイズや流行を理由に捨てるのではなく、リユースを意識し最後まで価値を循環させることがサステナブルファッションのあり方のひとつです。

- おさがりやフリマ、古着屋で古着を楽しもう

- 着なくなった服はメルカリなどのフリマアプリを利用して次の人へ回そう

- 服のシェアリングサービスを利用しよう

リサイクル(Recycle)

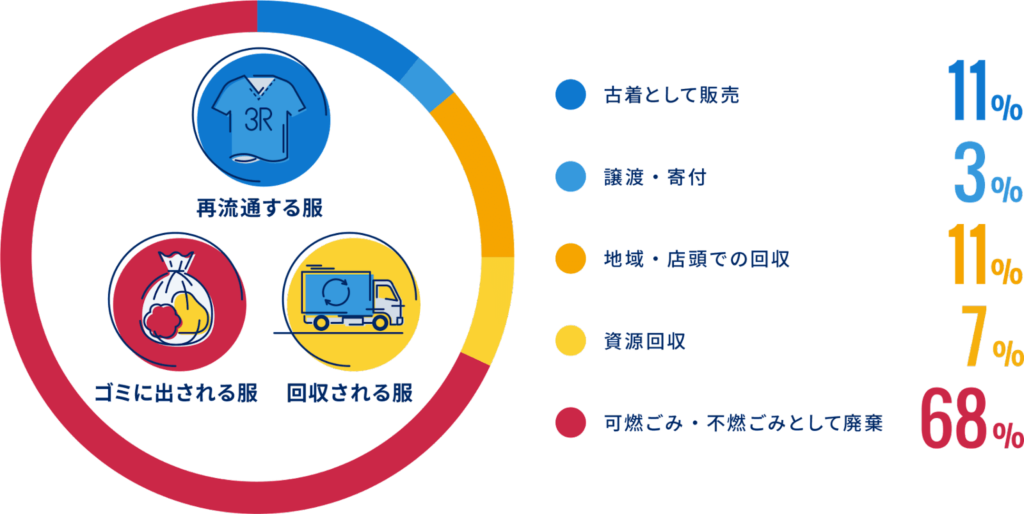

リサイクルとは、使い終わった物を資源に戻し、新たな製品にすることです。環境省によると、手放される服の68%がごみとして廃棄されています。まだリサイクルできたかもしれない衣服が、「分別がめんどくさい」「リサイクル回収日まで待ちたくない」などの理由でごみとして廃棄されているのです。

最近はリサイクルボックスを併設しているファッションブランドも増えてきました。循環させられる資源は、ごみではなくリサイクルに出しましょう。

- 着なくなった服はリサイクルセンターや、店頭のリサイクルボックスに持っていこう

- リサイクル素材を使用している服を選択しよう

リフューズ(Refuse)

リフューズは、ごみの元になる物をもらったり買ったりしない(=断る)ことです。ファッションの場合、購入の衝動に駆られたとき、一度立ち止まって考えることから始めましょう。また、お正月の際に行われる福袋も、開けてみたら使わない・サイズの合わない物があってゴミになってしまうことがあるので、できれば避けたいところです。

- セール品にNoと言おう

- 福袋など、使わない物が入っているかもしれない物は買わないようにしよう

リペア(Repair)

リペアは、壊れてしまったものなどを修理して使い続けることです。ファッションの場合、衣服に小さな穴が開いてしまったときなどに直して着ることで、1着を長く着ることができます。

また、自分で衣服のお直しができない…という人は後に紹介するリペアサービスが万全なアパレルブランドで服を購入するのもおすすめです。

- 破れてしまった衣服などは直して使おう

- リペアサービスのあるブランドでお買い物をしよう

ブランドの背景を知ろう

1着を長く着たり、5Rを意識するのは、主に地球環境を守るためです。しかし、繰り返しになりますが、衣服の製造の背景にいる人々のことを忘れてはいけません。その服がどこで生産され、労働者はどんな環境で働いているかなどの情報に耳を傾けましょう。

もちろん手に入れられる情報には限りがありますが、まずは知ろうとすることが重要です。ブランドの背景を知り、労働者と公正な取引を行う企業を応援することが、消費者としてできることです。

- ブランドの公式サイトを確認して、労働者に対してどのような配慮をしているか知ろう

- 服のタグに明記されている生産国の情勢を調べよう

- 店員さんとサステナブルファッションについて話してみよう

【レディース】サステナブルファッションブランド4選

最後に、サステナブルファッションに取り組むブランドを紹介します。

近年、環境への取り組みを始めたブランドは続々と登場しています一方、生産する労働者の環境が守られていることを宣言しているブランドは未だ少ないのが現状です。そのため今回は、環境と人の両方に配慮しているブランドを紹介します。

ECOALF(エコアルフ)

「Because there is no planet B(地球はひとつしかないんだから)」で有名なECOALFは、ヨーロッパ発のサステナブルファッションブランドです。

- 全ての商品を再生素材や環境負荷の低い天然素材のみで製造

- 漁網などの海洋ゴミなどを独自の技術でリサイクルし、生地を開発

- 今までに2億本以上のペットボトルをリサイクル

- 生産者を守るため、化学物質は、無害である証明のある物のみ使用

- 独自の禁止物質リストを策定

このように、地球環境への環境負荷を最小限に抑え、労働者の安全の確保に取り組んでいます。さらにECOALFは科学的技術は社会の共有財産と考えから、それらをより多くの人に届けるために、年間200以上の会議やフォーラムに参加しています。

H&M

「H&M」は、世界各地に5,000以上の店舗を展開するアパレルブランド大手です。どちらかというと、ファストファッションのイメージを持つ人もいるのではないでしょうか。確かにH&Mは以前、トレンドを重視しお手頃な価格で衣服を販売していましたが、近年全社を挙げてサステナブルファッションにシフトしている先進企業です。

- リサイクル素材や、廃棄物から出来た商品などを開発

- オーガニックコットンを採用

- 「サステナビリティ活動状況の詳細」を公表しブランドの透明化

- 消費者向けに衣服のリペアやリメイクの方法を公式ホームページに掲載

- サステナビリティ専門スタッフを雇用し、生産地へ定期的な訪問と監査

- 強制労働および児童労働の禁止

H&Mは2030年までに、全製品でリサイクル可能原料またはサステナブルに調達された原料のみを使用すると宣言しています。

People Tree

「People Tree」は、人に優しく、環境にも配慮した持続可能なファッションづくりを、30年にもわたり行ってきたブランドです。フェアトレードを切り口にしており、服を通して発展途上国の自立を支援することを目指しています。

- 世界フェアトレード連盟(WFTO)の認証企業

- 染色は発ガン性物質を含まないアゾフリー染料を使用

- 薬草を虫除けに使うなど、安全な方法でオーガニックコットンを生産

- アップサイクルの推進

- 現地の法律や世界労働機構の条件を守り、安全な労働環境を整備

- 発展途上国の女性雇用を積極的に行う

ファッションアイテムの他に、フェアトレードチョコレートなども販売しています。

季縁ーKIENー

「季縁ーKIENー」は、着物のアップサイクルに取り組むブランドです。もう着なくなった着物を回収し、現代風にアレンジしています。着物の廃棄を減らすだけでなく、日本の伝統を守っていくことを目指しています。

- 古着物をアップサイクルし廃棄を減らす

- 京都の職人の雇用

- 日本の文化の継承

気に入っていたけど着る機会がなくタンスで眠っている着物も、新しい形でもう一度着ることができるでしょう。

>>着物のアップサイクルに取り組む企業については、以下の記事もご参照ください。

あきざくら | 着物のアップサイクルで、日本の豊かな心と文化をつなぐ

【メンズ】サステナブルファッションブランド4選

続いて紹介するのは、男性にもおすすめのサステナブルブランドです。

パタゴニア

世界一のレスポンシブブランドとも言われる「パタゴニア」は、”私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスに営む”というミッションと共に活動しています。環境への取り組みから労働者の環境まで細かく企業の情報を公開している、非常に透明度の高いブランドです。

- オーガニックコットンの採用

- 自然環境の保護/回復のために売上の1%を寄付

- リペアサービスの実施

- サプライヤーに適正評価活動を行い、公正な労働慣行、安全な就労環境の維持を促進

スポーツウェアなど外で使うアイテムが多いので、リペアサービスを実施しているのは消費者にとって嬉しく、サステナブルファッションの大きなポイントです。

バナナリパブリック

「バナナリパブリック」は、人と環境に優しい衣服を取り扱うブランドです。Gap, Inc.の部門子会社で、国内にも複数店舗が点在しています。

- 節水技術Washwellの導入

- オーガニックコットン・再生可能資源使用の推進

- 今までに1,900万本のペットボトルをリサイクル

- 生産者の福利と農業向上のため有機認証取得を目指す生産者のサポートを実施

バナナリパブリックの公式サイトから確認できる「Sustainable Luxury」コレクションは、環境負荷の少ない素材で作られた商品が掲載されています。

無印良品

無印良品は、「素材の選択」「工程の点検」「包装の簡略化」の3つの視点で、地球環境や社会に配慮したものづくりをしています。低価格で手に届きやすいサステナブルファッションブランドのひとつです。

- 2018年から衣料品における綿のすべてが、オーガニックコットンに変更

- 不要になった衣類品の回収、リサイクルの実施

- 強制労働・児童雇用の禁止

- 法令等の定める最低賃金、最低賃金を超える賃金の支払い

豊かな素材や加工技術は積極的に導入し、無駄なプロセスは徹底して省略することで、低価格なファッションを実現しています。

ユニクロ

ユニクロは、手頃な価格で高品質な商品を提供するだけでなく、サステナブルファッションにも積極的に取り組む代表的な企業です。オーガニックコットンやリサイクル素材の活用に加え、店頭での服の回収リサイクルプログラム「RE.UNIQLO」を展開し、不要になった衣類を難民支援や再資源化に活用しています。

- リサイクルプログラム「RE.UNIQLO」

- リサイクル素材の使用

- オーガニックコットンの使用推進

- 製造過程の透明性確保

- 長く着られるデザイン設計

- 環境負荷軽減のための技術革新

また、生産過程の透明性確保や工場労働者の環境改善にも注力しており、環境だけでなく人権面にも配慮した運営が特徴です。

メンズウェアにおいても、シンプルで長く着られるデザインが多く、廃棄を減らすライフスタイルを実現しやすい点も魅力です。サステナブルでありながら実用性の高い選択肢として、多くの人に支持されています。

サステナブルファッションに関するよくある質問

サステナブルファッションについては、「何を基準に選べばいいの?」「高いのでは?」など、多くの疑問や不安の声があります。ここでは、初心者の方でもわかりやすく理解できるように、よくある質問とその答えを紹介します。

サステナブルファッションは本当に効果があるの?

サステナブルファッションは、資源の使いすぎ・CO₂排出・大量廃棄・劣悪な労働環境といった、ファッション業界が抱える課題を減らすための実際的なアプローチです。たとえば、リサイクル素材やオーガニックコットンを使うことで水や石油由来資源の消費を抑えられます。

服を長く着ることは、新しい服を生産するためのエネルギーや水の使用量を減らし、結果的にCO₂の排出や焼却される衣類の量も抑えます。また、適切な賃金や安全な工場環境を前提とした生産を選ぶことは、労働者の人権を守ることにもつながります。

つまり「意味があるのか?」というより、「どこに効くのか?」が明確な取り組みと言えます。

サステナブルファッションは高いのはなぜ?安く買う方法はある?

一般的な大量生産の服は「とにかく安く早く作る」仕組みのうえに成り立っています。一方サステナブル系の服は、農薬を抑えたオーガニック素材の採用、安全な職場環境の維持、公正な賃金の支払い、余剰在庫を出さない生産などにコストをかけています。

そのため、1着あたりの価格が上がりやすいのは事実です。ただし、お金をかけずに取り入れる方法もあります。中古・古着・シェアやレンタルサービスの活用、修理して長く着る、ベーシックで長持ちする服を選ぶ、といった工夫で「たくさん安く買う」から「良いものを長く使う」へシフトすることは十分に可能です。

「エコっぽい」だけで本当にサステナブルって言えるの?

「環境にやさしい」「エコ素材使用」などの言葉だけでは、そのブランドが本当にサステナブルかどうかは判断できません。見せかけだけの“グリーンウォッシュ”(環境配慮を装った宣伝)もあるからです。大事なのは中身の透明性です。

例えば、どこの工場で誰が作っているか、公正な賃金が支払われているか、生産時にどれくらいのCO₂や水が使われているか、使われている素材が本当にリサイクル・オーガニック由来なのか、といった情報を企業が公開しているかを確認しましょう。

都合の良い部分だけを切り取らず、素材・労働環境・廃棄まで含めて説明しているブランドほど信頼性が高いといえます。

どのブランドを選べばいいかわからないときは、まずどこを見ればいい?

迷ったら「素材・長く着られる設計・アフターケア」の3点を見ると判断しやすいです。まず素材。オーガニックコットンや再生ポリエステルなど、環境負荷の低い素材を明記しているかをチェックしましょう。

次に耐久性やベーシックなデザインなど、長く使える前提で作られているか。すぐ型落ちする前提の服より、長く着回せる服のほうが結果的にごみを減らせます。最後に、そのブランドが修理・回収・リサイクルの仕組みを用意しているかどうか。

売って終わりではなく、買った後の責任も示しているブランドは、総合的にサステナブル度が高いと考えられます。

服はどのタイミングで手放すのが正解?捨てる以外にできることは?

「もう着ないけど着られる状態」の服をいきなり捨てるのは、実はもったいない選択肢です。まず優先したいのはリユース(フリマアプリ・古着店・おさがりなど)。次がリサイクル(店頭や自治体の回収ボックスに出して、繊維として再利用してもらう)。廃棄は最後の手段にしましょう。

また「壊れたから終わり」ではなく、ボタン付けやほつれ直しなど軽いリペアでまだ使えるなら延命できます。手放すタイミングは、“サイズが合わない・似合わなくなった・生活に合わない”と感じた時点でOK。

放置して寿命を縮めるより、早めに次の持ち主につなぐほうが、資源的にも社会的にもプラスです。

サステナブルファッションとSDGsとの関係

サステナブルファッションは近年認知度が高まりつつある「SDGs(Sustainable Development Goals)=持続可能な開発目標」とも深い関わりがあります。SDGsは、世界が抱える環境や社会、経済に関する課題を解決するために、2015年に採択された国際的な目標です。

様々な企業や団体がSDGsに取り組み始めていますが、ファッション業界でもその動きが見られています。サステナブルファッションへの取り組みもSDGsと相性が良く、様々な目標解決に貢献します。

そして特に達成に貢献できるのが目標12「つくる責任つかう責任」です。

SDGs目標12の達成に貢献する

SDGs目標12「つくる責任つかう責任」の達成のためには、ファッション業界の変化が求められます。SDGs12は持続可能な生産・消費形態を目的としており、近年ファッション業界で見られる大量生産・大量消費は、残念ながらこの目標からかけ離れた所にあります。目標12の達成には、限られた資源でより良質な物を生産し、廃棄物の発生の抑制しなくてはなりません。

目標12に取り組むアパレルブランドの一例に、「airCloset」が挙げられます。airClosetは、ファッションのレンタルサービスを行っており、月額性で1か月に1度消費者に服を届けます。使用後に返却された服は、メインテナンスをし、他の利用者に届けられます。1着1着の服が捨てられることなく、着たい人に届くことで、持続可能なファッションサービスを現実現しているのです。

人類が今と同じライフサイクルを送るためには、地球が2個必要だと言われています。ファッション業界もこの問題に真剣に向き合い、つくる責任とつかう責任を持って、限られた資源を循環させていかなくてはなりません。

まとめ

ファッションは、私たちが生活を送る上で不可欠なアイテムです。しかし、必要以上の商品が生産され、簡単に廃棄されてしまうのが現状です。さらに、発展途上国の人々が過酷な状況で働いている背景もあります。

このようなファッションが環境や社会にもたらす問題を見ていくと、その深刻さに頭を抱えてしまうかもしれません。しかし、1着を長く大切に着たり、着なくなった服はリサイクルへ出すなど、私たち1人ひとりにもできることがたくさんあります。

消費者として服を買うときは、環境や労働者に配慮した商品かを様々な視点から見て、できるだけサステナブルなものを選ぶようにしましょう。

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!